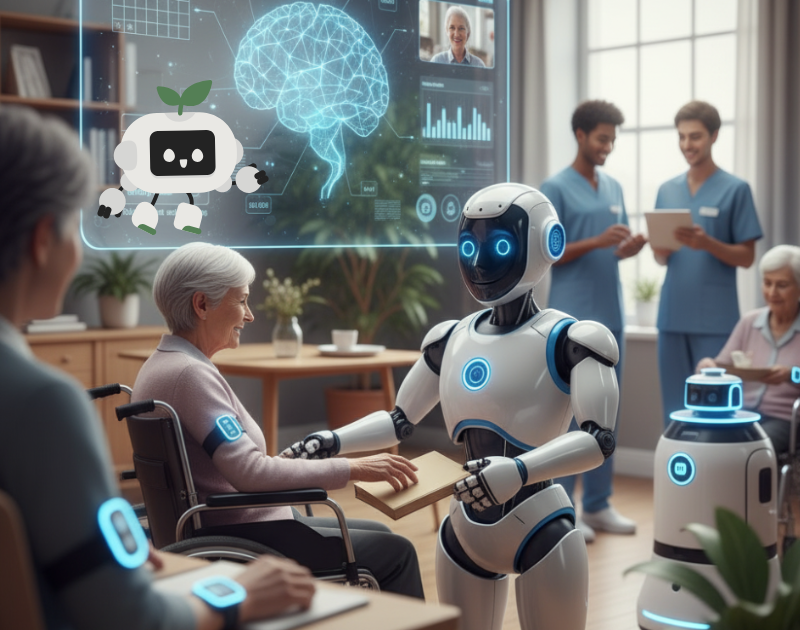

近年、AI技術の進化は目覚ましく、私たちの生活の様々な場面で活用され始めています。福祉の分野も例外ではなく、特に「エージェント型AI」と呼ばれる新しい技術が、障がいのある方やその支援に携わる方々の大きな助けになるのではないかと期待されています。この記事では、エージェント型AIがどのようなもので、福祉の現場、特にA型就労支援事業所などでどのように役立つのかを、利用者と支援員双方の視点から分かりやすく解説していきます。

エージェント型AIとは?基本的な仕組みを解説

エージェント型AIとは、一体どのような技術なのでしょうか。簡単に言うと、あなたに代わって自律的に考えて行動してくれるAIのことです。従来のAIは、人間が「これをしてください」と具体的な指示を与えなければ動きませんでした。

しかしエージェント型AIは、「会議の資料をまとめておいて」といった漠然とした目標を与えるだけで、必要な情報を自分で探し出し、整理して資料を作成してくれます。つまり目標達成までのプロセスを自ら考えて実行するわけです。

まるで、常にそばにいて仕事をサポートしてくれる優秀な秘書やアシスタントのような存在と言えるでしょう。この技術は、私たちの指示を待つだけでなく、状況を判断し、最適な行動を自ら選択するという点が大きな特徴です。

例えば、スマートフォンのスケジュールアプリが、交通渋滞の情報を読み取って「そろそろ出発しないと約束の時間に遅れますよ」と能動的に教えてくれるのも、エージェント型AIの考え方に近いものです。

このように、私たちの目的を理解し、その達成のために先回りして動いてくれる、非常に賢いパートナーと言えるでしょう。

福祉現場におけるエージェント型AIの可能性

では、なぜ今、福祉の現場でエージェント型AIが注目されているのでしょうか。その背景には、福祉現場が抱える様々な課題があります。例えば、支援を必要とする人は増えている一方で、支援員の数が足りていないという現状があります。

また、福祉の現場では、利用者一人ひとりの特性やニーズに合わせた、きめ細やかな支援が求められる傾向にあります。そのため支援員の業務は非常に多岐にわたり、複雑化していると言えるでしょう。

このような状況において、エージェント型AIは利用者と支援員の双方にとって、強力なサポーターとなる可能性を秘めています。

利用者の生活の自立を助け、社会参加を促進する一方で、支援員の事務的な負担を減らし、専門性を活かした対人支援に集中できる環境を整える手助けをしてくれるのです。

これは、単なる業務の効率化に留まりません。テクノロジーの力を借りることで、福祉サービス全体の質を向上させ、誰もが自分らしく暮らせる社会を実現するための、重要な鍵となり得るのです。

人とAIが協力し合うことで、これまで以上に温かく、質の高い支援が提供できる未来が期待されています。

【利用者向け】エージェント型AIがもたらす生活の変化

エージェント型AIは、障がいのある方の日常に前向きな変化をもたらす可能性。これまで人に頼るしかなかったことや、難しいと感じていたことも、AIのサポートで自分の力でできるようになるかもしれません。

それは暮らしに自信と安心を与え、より豊かな生活への大きな一歩となります。ここでは具体的な活用例を紹介します。

日々のスケジュール管理とリマインダー

薬を飲む時間、通院、就労支援事業所への出勤など、忘れてはいけない予定は多くあります。

AIは「お薬の時間です」「そろそろ出かけましょう」と知らせてくれるだけでなく、天気予報から「傘を持っていきましょう」と助言したり、交通の遅れを教えてくれたりもします。

生活リズムや習慣を学習し、最適なタイミングで告知してくれます。それによって、うっかり忘れを減らし、安心して毎日を過ごすことができます。自己管理能力を高め、自立した生活の支えとなります。

コミュニケーションのサポート

気持ちを言葉にするのが苦手だったり、会話のきっかけが見つけにくいこともあるでしょう。そんなとき、AIはイラストや言葉の選択肢を提示して意思表示を助け、会話が途切れた時には共通の話題を提案し、内容を整理してくれます。

これにより交流への不安がやわらぎ、孤立感の軽減や支援員・仲間との関係づくりに役立ちます。社会参加への意欲を高める存在としても期待されています。

【支援員向け】エージェント型AIによる業務負担の軽減

支援員の仕事には利用者との関わりだけでなく、支援記録や報告書の作成、個別支援計画の策定といった事務作業も多く含まれます。エージェント型AIはこうした業務を効率化し、支援員が利用者と向き合う時間を増やすための強力なツールとなります。

テクノロジーが煩雑な作業を担うことで、支援員の専門性がより発揮され、質の高い支援に繋がります。

事務作業の自動化で支援に集中

支援記録の作成は重要ですが、多くの時間を取られます。AIを活用すれば、音声入力や簡単なチェックで日報や記録を自動作成できます。

例えば「AさんはPC入力を3時間行い、目標を達成しました」と話すだけで、AIがテキスト化しフォーマットに整理して保存します。

入力の手間を削減でき、記録漏れやミスも防げます。その分、相談対応やトレーニングなど、利用者と直接関わる時間に充てられます。

個別支援計画の最適化

最適な支援計画を作るには、利用者の特性や活動記録、目標を分析する必要があります。AIは蓄積データを整理し、その人に合った計画の草案を提案します。

例えば「視覚的な情報処理が得意なので、イラストを多用したマニュアルが有効です」と具体的に示してくれます。最終判断は支援員ですが、AIの提案は新しい視点や支援のヒントになります。

経験や専門知識とAIの分析を組み合わせることで、根拠に基づいた効果的な支援計画を立てられるでしょう。

エージェント型AI導入の課題と今後の展望

エージェント型AIが福祉の現場にもたらす可能性は大きい一方、導入には慎重に考えるべき課題もあります。課題を正しく理解し丁寧に対処することで、AIを真に役立つツールとして活用できるでしょう。

技術の進歩による未来の展望を見据えつつ、人とAIが共存する支援の形を探ることが重要です。

プライバシーと倫理的課題

AIを活用するには、利用者の活動や体調、感情といったプライベートな情報を扱う必要があります。これらをどう保護し、安全に管理するかは最重要の課題です。情報漏洩を防ぐため、強固なセキュリティ対策が不可欠です。

また、AIの提案が常に正しいとは限りません。最終判断は支援員が倫理観に基づいて行うことが大切です。AIはあくまで道具であり、人と人との信頼関係に取って代わるものではないことを認識しておきましょう。

導入コストとデジタルデバイド

新しいシステムの導入には初期費用や維持費がかかり、事業所にとって大きな負担となります。補助制度などの仕組み作りが必要です。

また、利用者や支援員の中にはデジタル機器に不慣れな方もいます。使い方を理解できなければ導入の効果は薄れます。

そのため、操作方法の丁寧な研修や分かりやすいシンプルな設計が重要です。誰も取り残されることなくテクノロジーの恩恵を受けられる環境整備が大きな課題となります。

A型就労支援事業所でのエージェント型AI活用事例

それでは、A型就労支援事業所でエージェント型AIがどのように活用できるのか、具体的な事例を見てみましょう。

AIは利用者一人ひとりの「働きたい」という思いを、きめ細かく効果的に支える力を持ち、支援員と利用者の間に立って働きやすい環境を整える役割が期待されています。

個別の作業能力に合わせたタスク割り振り

事業所には様々な特性を持つ利用者がいます。集中できる時間や得意・不得意な作業は人それぞれです。

AIは作業記録や体調、希望を分析し、「今日はAさんにこの軽作業を1時間任せるのが最適です」といったように、最適な仕事の内容と量を提案します。

これにより無理なく作業に取り組め、達成感を得やすくなります。仕事への意欲を保ち、自信を持ってスキルを伸ばすことに繋がります。

支援員と利用者の円滑なコミュニケーション

体調が優れない時や作業で困った時、直接伝えるのが難しい利用者もいます。そんな時はタブレットなどを使い「少し休みたい」「作業が分からない」と入力すれば、AIが適切に支援員へ伝えてくれます。

これにより言いにくいことも相談しやすい環境が生まれます。支援員もAIからの通知で小さな変化に気づきやすくなり、早期の対応に繋がります。AIが橋渡し役となることで、風通しの良い職場づくりが可能となるでしょう。

まとめ

この記事では、エージェント型AIが福祉現場、とくにA型就労支援事業所でどのように活用できるかを紹介しました。利用者には生活の自立支援やコミュニケーション補助を提供し、支援員には事務作業の効率化や支援計画の最適化を助ける大きな可能性があります。

その一方で、プライバシーや導入コスト、デジタルデバイドなどの課題もあり、適切な対策と運用が求められます。人とAIが協力することで、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会の実現につながると期待されています。

あとがき

この記事を書きながら、福祉の現場におけるエージェント型AIの可能性を改めて強く感じました。利用者にとっては生活の自立や安心につながり、支援員にとっては業務負担を減らし利用者と向き合う時間を増やせる大きな力になると実感しました。

同時に、プライバシー保護や導入コストといった課題も見過ごせない重要なテーマです。AIはあくまで道具であり、人と人との信頼関係を支える補助的存在として位置づけるべきだと思いました。

コメント