就労継続支援A型で新しい事業を始めるとき、成功のカギを握るのは事業計画です。明確な計画があれば、収益化への道筋が見え、失敗のリスクも減らせます。本記事では、初心者でも実践できる事業計画の作り方をやさしく解説します。

第1章:就労継続支援A型の新事業に事業計画が必要な理由

新しい事業を立ち上げるとき、なぜ計画が不可欠なのかをまず押さえておきましょう。ここでは、A型事業の特徴や計画の重要性、計画不足による失敗例について解説します。

A型事業の特徴と新事業立ち上げの背景

就労継続支援A型事業は、障がいのある方に雇用契約を結んで働く場を提供する仕組みです。利用者は最低賃金以上の給与を受け取り、事業所は安定した雇用を守りながら運営を続けます。

しかし、このモデルは「仕事を継続的に確保すること」が前提となるため、既存業務だけでは収益や雇用の安定に限界が出てくることもあります。そのため、多くの事業所が新事業の立ち上げを検討するのです。

事業計画が収益化に直結する理由

新事業を成功させるには、行き当たりばったりではなく、明確な方向性を持った計画が欠かせません。事業計画はどんなサービスを提供するのか、どの市場を狙うのか、どれだけの収益を見込むのかを整理する「道しるべ」です。

計画を立てることで、必要な人材や設備および運転資金の見通しが立ち、収益化の確率が格段に上がります。

計画なしに始めるリスクと失敗するケース

一方で、計画を立てずに新事業を始めると、思わぬ落とし穴にはまることもあります。例えば、需要のないサービスに時間とお金をかけてしまったり、運営コストが想定以上に膨らんで赤字になったりするケースです。

また、ターゲット層があいまいなまま集客を始めてもうまくいかず、利用者も従業員も不安定な状況に陥ります。こうした失敗を防ぐためにも、事業計画は新事業の「安全装置」として機能するのです。

第2章:収益化を目指すための事業計画の基本構成

事業計画を作る際には、押さえるべき定番の要素があります。ここでは、基本的な構成とA型事業ならではの注意点、わかりやすい書き方のコツを紹介します。

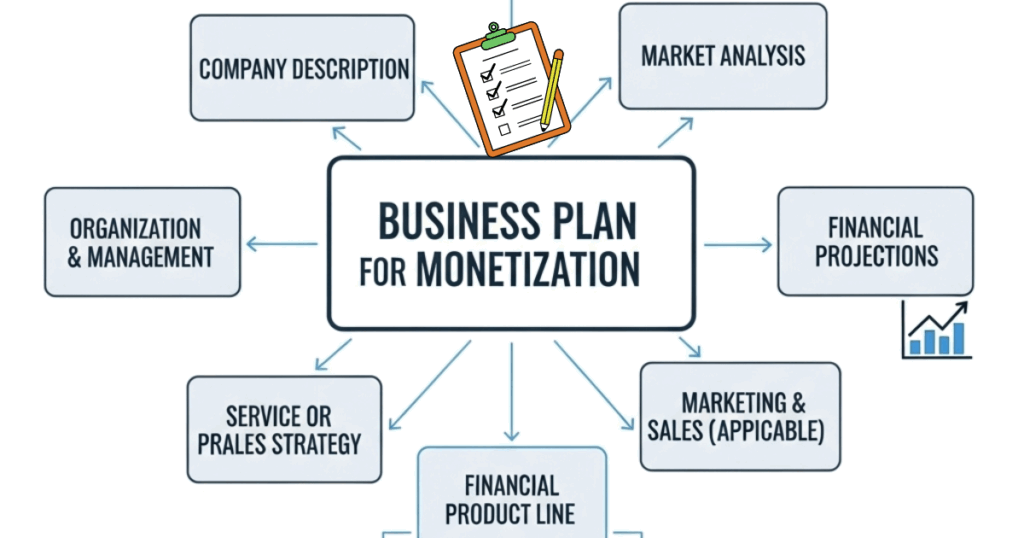

事業計画の基本要素

事業計画は、主に「目的」「市場」「商品(サービス)」「収益見込み」の4つの柱で成り立ちます。

まず、なぜこの事業を始めるのかという目的を明確にします。次に、狙う市場の規模や特徴を調べます。そして、その市場に向けてどんな商品やサービスを提供するのかを具体化します。

最後に、売上・経費・利益を含めた収益見込みを数字で示します。

A型事業で押さえるべきポイント

就労継続支援A型の場合、利用者のスキルや作業時間の制約を踏まえた事業設計が必要です。高収益でも負担が重すぎる業務は長続きしません。

また、福祉と収益の両立を意識しなければ、事業が一方的に傾いてしまいます。さらに、補助金や助成制度の活用も視野に入れ、資金繰りを安定させる仕組みを盛り込みましょう。

分かりやすい書き方のコツと注意点

事業計画書は、専門的な用語を多用せず、誰が読んでも内容が理解できる文章でまとめることが大切です。特に金融機関や行政への提出を考える場合、根拠のある数字やデータを用いて信頼性を高めます。

また、内容を詰め込みすぎると読み手が混乱するため、章立てや見出しを活用して整理しながら書くのがおすすめです。

第3章:まず取り組むべき市場・ニーズの調査方法

新事業を成功させるには、まず誰に向けてサービスを提供するのかを明確にする必要があります。そのためには市場調査とニーズ把握が欠かせません。

ここでは、地域や利用者に合った事業を形にするための具体的な調査方法について解説します。

地域や利用者のニーズを把握する重要性

就労継続支援A型事業では、利用者のスキルや希望、生活環境に合った業務を提供することが求められます。また、地域の産業構造や企業ニーズに適合していなければ、継続的な仕事の受注は難しくなります。

ニーズ調査は、こうしたミスマッチを防ぎ、長期的に収益を生むための土台になるのです。

効果的な調査手法

有効な方法としては、まずアンケートやインタビューで直接声を聞くことが挙げられます。利用者本人や家族、地域の企業に協力してもらい、求められる仕事内容や条件を明らかにします。

また、既存データの活用も有効です。行政が公開している統計情報や、同業団体がまとめた報告書から、地域の雇用状況や市場の成長性を読み取ることができます。

競合や似た事業の情報収集ポイント

さらに、同じ地域で活動している競合事業所や似た業種の取り組みを調べることも重要です。

どのようなサービスを提供しているのか、価格や条件、集客方法などを観察し、自社が差別化できる余地を探ります。この段階で得た情報は、後のサービス設計やマーケティング戦略に直結します。

第4章:利用者の仕事で生み出す商品・サービスの設計と収益化ポイント

利用者が取り組む仕事から生み出される商品やサービスは、事業の収益の柱となります。ここでは、事業選定から品質管理、販路拡大までのポイントを解説します。

取り組む事業の種類と選定基準

事業所で収益を生み出すには、まずどんな商品やサービスを作るかを明確にすることが大切です。

軽作業や製造業務、農作物の生産、あるいはIT関連など、選択肢は幅広くありますが、利用者の得意分野やスキルレベル、そして地域の需要をしっかり見極めて選定する必要があります。

加えて、収益性だけでなく長期的に安定して継続できる事業かどうかも判断のポイントになります。

商品やサービスの品質確保

どれだけ需要のある事業でも、品質が伴わなければ継続的な収益は望めません。利用者のスキルに合わせて作業工程を設計し、無理のない範囲で精度を高めていくことが重要です。

また、完成品やサービスを出荷・提供する前には品質チェックを行い、必要に応じて改善のフィードバックを取り入れる体制を整えると信頼性が高まります。

付加価値を高める工夫

同じような商品やサービスが市場に溢れている中で利益を上げるには、差別化が欠かせません。

パッケージデザインやブランド化によって見た目や印象を向上させるほか、オリジナルのアイデアを加えることで付加価値を生み出せます。こうした工夫が、購入や契約の動機付けにつながります。

販売チャネルの選択と拡大

作った商品や提供するサービスは、どのルートで販売・提供するかも戦略の一部です。店舗販売やネット通販、地域のイベント出店など、複数のチャネルを組み合わせることで販路が広がります。

さらに、取引先や販売先と継続的な関係を築くことで安定的な売上を確保できます。

収益を伸ばすための改善サイクル

事業を始めた後も、売上データや顧客からの意見をもとに改善を続けることが欠かせません。

人気商品はさらに改良し、新しいサービスは試験的に導入して市場の反応を見ます。こうした改善サイクルを回すことで、収益は少しずつ伸びていくでしょう。

第5章:収益計画の立て方とコスト管理の基本

事業の安定には確かな収益計画とコスト管理が欠かせません。ここでは、売上の見込み方から経費の把握、黒字化に向けた試算方法までをわかりやすく解説します。

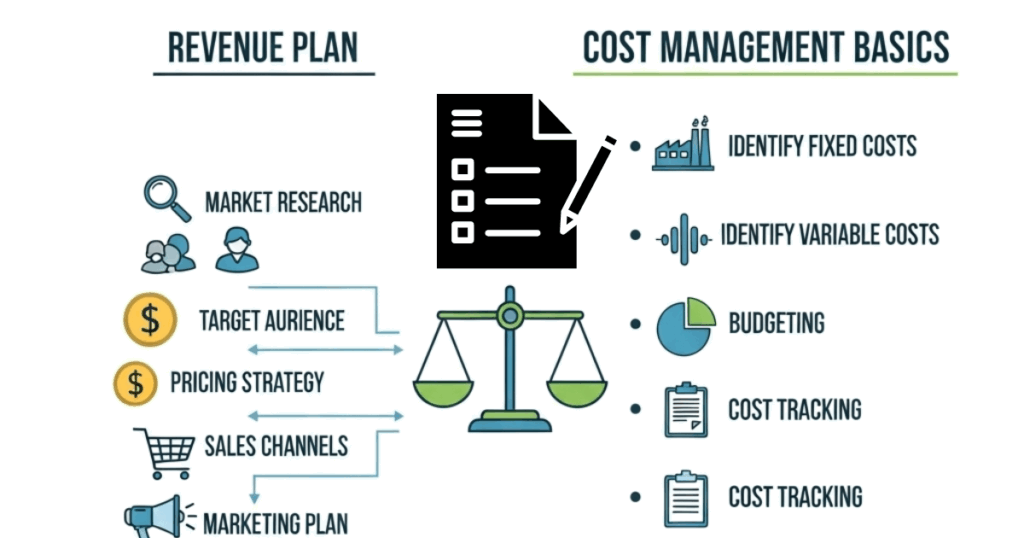

売上見込みの立て方

売上予測は、まず利用人数と単価設定を基に計算します。就労継続支援A型では国からの給付金と企業からの業務委託料が主な収入源です。

利用定員や稼働率を現実的に設定し、稼働時間や作業単価も慎重に見積もります。過大な予測は資金繰りの悪化を招くため、やや保守的な数値で試算するのが安全です。

必要経費の洗い出し

次に経費を明確にします。主な項目は人件費(職員給与や社会保険)、設備費(機械・備品の購入やリース)、運営費(光熱費、消耗品、宣伝費)です。

固定費と変動費を分けて考えることで、赤字リスクの早期発見やコスト削減策の検討がしやすくなります。

黒字化シミュレーションの作成方法

売上と経費を一覧化し、利益が出るラインを算出します。月ごとの損益分岐点を明らかにすることで、どれだけの稼働率や受注量が必要かが一目で分かります。

シミュレーションは年数回見直し、実績との差を確認して計画を修正することが重要です。

第6章:計画を実行するためのスケジュールと評価体制づくり

どれだけ優れた計画でも、実行できなければ意味がありません。ここでは、具体的なスケジュールと効果的な評価方法について解説します。

立ち上げから運営までのスケジュール例

新事業の立ち上げでは、まず準備期間に市場調査や資金調達、施設整備を行います。その後、試験稼働を経て本格運営へ移行します。スケジュールは月単位で区切り、各タスクの期限と担当者を明確にすると進捗管理が容易になります。

進捗確認と課題抽出のための評価方法

定期的な進捗ミーティングを設け、予定と実績の差を確認します。利用者の作業量や満足度、企業からの評価など、定量・定性両面のデータを集めることで課題が明確になります。

PDCAサイクルで改善を続けるコツ

PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回すことで、事業は継続的に成長します。特に「改善」の段階で具体的な行動計画を策定し、次の実行にすぐ反映させることが大切です。

まとめ

就労継続支援A型の新事業を収益化するには、市場調査からサービス設計、収益計画、スケジュール管理まで一貫した戦略が必要です。数字に基づいた計画と定期的な見直しが、安定経営への近道です。

あとがき

就労継続支援A型というスタイルは、福祉サーピスを取り扱っているという特徴から、一般企業の経営形態とは異なると言えるでしょう。

それを踏まえて考えると、利用者・企業・地域の三方にメリットをもたらす事業モデルを築くことが、長期的な信頼と収益を確保する第一歩なのではないか、と筆者は思います。

コメント