ディスレクシアは読み書きに困難がある特性ですが、適切な理解と支援があれば、誰もが自分らしく働ける可能性を持っています。この記事では、A型就労支援の仕組みや具体的な支援方法を紹介し、多様な働き方を支える大切なポイントをわかりやすく解説します。

ディスレクシアとは?──誤解されがちな特性を正しく理解する

ディスレクシアは、知的な能力や視力・聴力に問題がないにもかかわらず、文字を読むことや書くことが難しい特性を持つ発達障害の一つです。日本語では「読み書き障害」とも呼ばれ、子どもから大人まで幅広い世代に見られます。

単なる「勉強の苦手」や「努力不足」と誤解されやすい面があります。ですが、その背景には脳の情報処理の仕組みに関わる特性があるのです。

ディスレクシアのある人は、文字を見てもすぐに音や意味と結びつけることが難しかったり、文章を読んでいるうちに行を飛ばしてしまったりすることがあります。

また、書くときに文字の順番が入れ替わったり、似た形の文字を混同したりする場合もあります。こうした困難は、本人のやる気や知能とは関係なく、脳の認知処理の違いによって生じるものです。

近年は、タブレットや読み上げソフトなどの支援ツールや、そして一人ひとりの特性に合わせたサポート体制など、ディスレクシアの方のハンディキャップを補う仕組みが整いつつあります。

特にA型就労支援事業所では、ディスレクシアを持つ方が自分の得意分野を活かしながら働ける環境づくりが進んでいます。

読み書きの困難があっても、正しい理解と適切な支援があれば、社会の中で力を発揮できる場は広がっているのです。

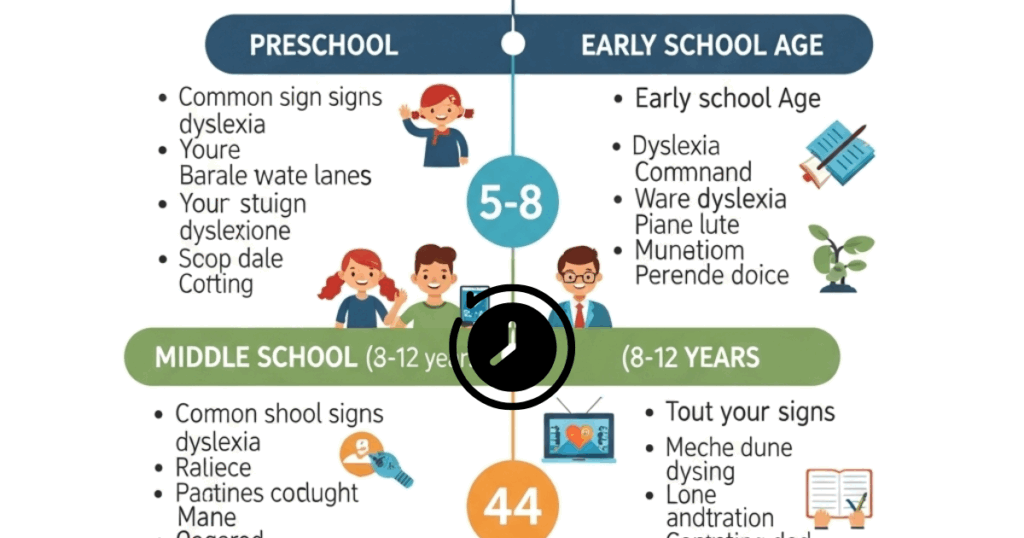

ディスレクシアと気づくには?──年齢別のチェックポイント

ディスレクシアは、幼少期から大人まで、年代によって現れ方が少しずつ異なります。早い段階で気づくことができれば、学び方や働き方を工夫するサポートにつながるでしょう。ここでは年齢別に見られるサインやチェックポイントを紹介します。

幼児期では、文字や音の違いを覚えるのに時間がかかったり、ひらがなやカタカナの形を覚えにくい様子が見られることがあります。絵本を読むよりも聞くことを好む傾向もあります。

小中学生では、音読に時間がかかる、文章を読んでいるうちに行を飛ばす、板書を写すのが苦手といった特徴が見られることがあります。また、テストや作文で誤字や脱字が多くなることもあります。

高校生以上や大人では、書類やメール作成に時間がかかる、長い文章を読むと内容を整理しにくいといった傾向が見られる場合があります。仕事や日常生活での読み書きに負担を感じることもあります。

これらの特徴は人によって異なりますが、「読み書きが苦手」という共通点が背景にあります。A型就労支援では、一人ひとりの特性を理解し、適切な業務配分やサポートを行うことで、自分らしく働ける環境づくりを進めています。

A型就労支援とは?──「働く」を支える具体的な仕組み

A型就労支援は、障がいのある方が雇用契約を結び、安定した収入を得ながら働ける福祉サービスの一つです。一般企業での就労が難しい場合でも、安心して働き続けられる環境を提供し、社会参加をサポートします。

ディスレクシアのように読み書きに困難がある方も、それぞれの特性に合わせた業務や支援を受けながら働くことができます。

A型就労支援の特徴の一つは、雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が保障されることです。

勤務時間は体調や状況に応じて調整され、無理なく継続できる働き方が可能になります。また、業務内容は事業所ごとに異なり、軽作業やパソコン業務、クリエイティブな仕事など多岐にわたります。

A型就労支援で得られるのは職業スキルの習得だけではありません。職場でのコミュニケーションや生活リズムの安定といった部分についてもサポート対象です。

ディスレクシアのある方には、音声入力や読み上げソフトなどのICT機器を活用することで、苦手な部分を補いながら得意分野を伸ばせる環境が整えられています。

このような仕組みにより、働くことへの不安を減らし、自分らしいキャリアを築くきっかけをつくる場として、多くの人に利用されています。

ディスレクシアと仕事──苦手を補い、得意を伸ばす工夫

ディスレクシアのある方が働くとき、読み書きの困難が業務に影響することがあります。

しかし、その苦手さを補う工夫と、得意な分野を活かす環境づくりによって、安心して働ける場を広げることも可能です。A型就労支援では、このバランスを大切にしています。

たとえば、文字入力が負担になる場合には、音声入力や読み上げソフトを活用する方法があります。

長い文章の読解が難しいときには、情報を図や表にまとめたり、短い指示文で伝えたりする工夫が役立ちます。また、メモや写真を使って作業手順を記録することで、確認しながら進めやすくなります。

一方でディスレクシアのある方は、空間認識力や創造的な発想、対人スキルなど、文字情報以外の分野で高い能力を発揮することがあります。A型就労支援事業所では、こうした強みを活かせる作業や役割を見つける取り組みが進んでいます。

苦手を無理に克服しようとするよりも、補助ツールや職場の工夫で負担を減らし、得意分野を伸ばすことが、長く続けられる働き方につながります。こうした支援が、ディスレクシアのある方の自信と可能性を広げています。

ディスレクシアの人が抱える『働く上での困難』と『秘められた強み』

ディスレクシアのある方は、職場で読み書きに関する困難を抱えることがあります。例えば、書類の確認や報告書作成に時間がかかったり、指示の理解に手間取ったりする場面が見られることがあります。

このようなつまずきは、本人の能力や意欲の問題ではなく、特性によるものです。しかし、周囲に十分な理解がないと、誤解や偏見が生まれやすくなります。

たとえば「仕事が遅い」「注意力が足りない」と評価されることもありますが、これはディスレクシアの特性を正しく理解していないためかもしれません。

職場での円滑なコミュニケーションや適切なサポートのためには、まず本人の困難に寄り添う姿勢が大切です。

一方で、ディスレクシアの方には文章以外の能力で優れた部分も多くあります。空間認識や発想力、問題解決の柔軟性、対人関係の豊かさなど、多様な強みを持つことが知られています。

これらの特性を活かせる職場環境をつくることが、本人の自信とやりがいにつながります。A型就労支援は、こうした強みを引き出しながら、困難を補う支援を行い、ディスレクシアのある方が安心して働き続けられる社会づくりを目指しています。

A型就労支援によるディスレクシアへのサポートと配慮

A型就労支援事業所は、ディスレクシアの特性に配慮しながら、障がいのある方が安心して働ける環境づくりを大切にしています。

読み書きの困難がある方には、音声入力や読み上げソフトを活用し、書類作成や報告の負担を軽減する工夫が行われています。また、作業手順を写真や図でわかりやすく示すなど、理解しやすい環境づくりも進められています。

業務内容や進め方は、本人の得意分野やペースに合わせて調整され、空間認識や観察力を活かした軽作業や検品作業を担当するケースもあります。

こうした配慮が働きやすさと達成感の向上につながり、スタッフによる定期的な面談や相談の機会を通じて、きめ細かな支援が実現しています。

加えて、職場での柔軟な勤務時間や休憩の工夫、短く分かりやすい指示、チェックリストの活用など、日常的な配慮も重要です。

社会全体でディスレクシアへの理解を深めることが、誤解や偏見を減らし、多様な個性を認め合う社会づくりに役立ちます。私たち一人ひとりの理解と支え合いが、よりよい未来を築く力となっています。

こうした支援や配慮の積み重ねが、ディスレクシアのある方の自信と可能性を広げ、持続可能な働き方を実現する大切な鍵となっています。

まとめ

ディスレクシアは読み書きに困難がある特性ですが、適切な理解と支援があれば、誰もが自分らしく働ける可能性を持っています。A型就労支援は、そんな多様な働き方を支える大切な仕組みです。

職場での工夫やICTツールの活用、そして周囲の理解が広がることで、ディスレクシアのある方が安心して社会参加できる環境が整います。私たち一人ひとりが理解を深め、多様性を認め合うことが、より豊かな社会づくりにつながります。

あとがき

この記事を書こうと思ったキッカケは、あるドラマを通じてディスレクシアという障がいについて知ったことでした。

ドラマの中では読み書きの困難を抱えながらも、理解を示して読み書きを教えてくれる人との出会いもあり、困難にも負けず働く姿があります。自分でもその魅力や課題を伝えたいと思いました。

調べるほどに、ディスレクシアの理解と支援が広がることの大切さを実感しました。この記事が、多くの人に障がいへの理解を深めてもらい、誰もが働きやすい社会づくりの一助となれば幸いです。

コメント