「職業準備性ピラミッド」をご存知ですか?障がいのある方の就労支援を行う上で、とても有効なアセスメントツールです。しかし、「聞いたことはあるけれど、どう活用すればいいか分からない」という支援者の方も多いのではないでしょうか。このピラミッドを活用することで、支援の方向性が明確になり、利用者さんの成長を効果的にサポートできます。本記事では、A型就労支援事業所のスタッフの皆様に向けて、職業準備性ピラミッドの基礎知識から具体的な活用法まで詳しく解説します。

職業準備性ピラミッドとは?就労支援の全体像を把握するツール

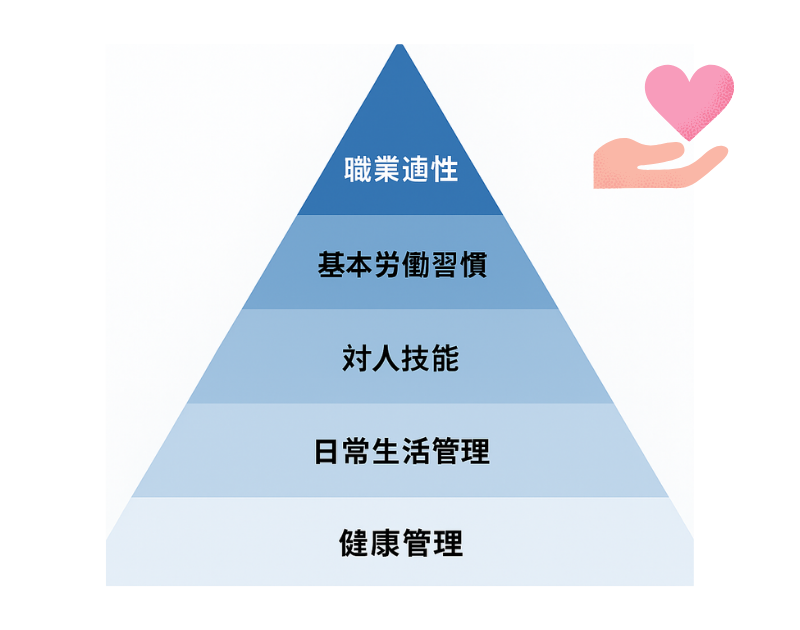

職業準備性ピラミッドは、障がいのある方が就労を目指す上で必要となる5つの要素を階層的に示したフレームワークです。

ピラミッドの土台から順に、「健康管理」「日常生活管理」「対人技能」「基本的労働習慣」「職業適性」という5つのレベルで構成されており、下の土台が安定することで、上の階層が築かれていくという考え方です。

このピラミッドは、個々の利用者さんが今どの段階にいるのかを把握し、どこから支援を始めるべきかを客観的に判断する際の有効なツールとなります。

支援の方向性を明確にするために

このピラミッドを活用することで、利用者さんの支援目標をより具体的に設定できるようになるでしょう。

例えば、「なんとなく働く意欲が低い」と感じる利用者さんがいるとします。この場合、業務に関するスキルを習得させることに加えて、ピラミッドの土台である「健康管理」や「日常生活管理」に課題がないかを確認することから支援を始めることができます。

- 健康管理:適切な睡眠・食事・服薬ができているか

- 日常生活管理:規則正しい生活習慣や金銭管理ができているか

これらの土台が不安定なままでは、どれだけ仕事のスキルを身につけても、安定して働き続けることは難しいでしょう。

ピラミッドを使って包括的にアセスメントすることで、根本的な課題を見つけ出し、より効果的な支援計画を立てることが可能になります。

A型事業所での活用法1:アセスメントと個別支援計画

職業準備性ピラミッドは、A型事業所の利用者さんに対するアセスメントと個別支援計画の作成において、非常に有効です。

まず、利用者さんの入所時にピラミッドの各段階についてアセスメントを行います。これにより、その方の強みと課題を明確に把握することができます。

アセスメントの具体的な進め方

各項目について、具体的な行動観察やヒアリングを通して評価していきます。

- 健康管理:「毎朝決まった時間に起きられていますか?」「きちんと服薬できていますか?」といった質問で生活リズムや服薬状況を確認します。

- 日常生活管理:「金銭管理はできていますか?」「身だしなみは整えられていますか?」など、日々の生活習慣についてヒアリングします。

- 対人関係:事業所内の利用者さんやスタッフとのコミュニケーションの様子を観察します。

- 基本的労働習慣:遅刻や欠勤をしない、指示通りに作業を進めるなど、働く上で守るべき基本的なルールスキルを評価します。

- 職業適性:仕事に必要な知識やスキル、専門性を身につけるための能力ができているかを観察します。

このアセスメント結果をもとに、利用者さんと一緒に個別支援計画を作成します。例えば、「対人関係」に課題がある利用者さんには、「週に一度、スタッフに今日の出来事を報告する練習をする」といった具体的な目標を設定できます。

これにより、利用者さんは自分が何をすれば良いか理解しやすくなり、目標に向かって意欲的に取り組めるようになるわけです。

A型事業所での活用法2:日々の支援と目標設定

職業準備性ピラミッドは、日々の支援の中でも継続的に活用できます。日々の業務を通して利用者さんの様子を観察し、ピラミッドのどの段階でつまずいているかを確認することで、その場で適切なサポートを行うことができます。

日々の業務での活用例

例えば、作業に集中できずミスが多い利用者さんがいるとします。この場合、単に「もっと集中してください」と伝えるだけでは根本的な解決にはつながりません。

- 健康管理:「昨晩はよく眠れましたか?」と声かけをすることで、睡眠不足が原因でないかを確認できます。

- 日常生活管理:「朝食はしっかり食べましたか?」と尋ねることで、食事が不十分で集中力が低下していないか把握できます。

このように、業務中の様子からピラミッドの土台に立ち返って考えることで、表面的な問題ではなく、根本的な原因にアプローチすることができます。

また、利用者さんとの面談の際には、ピラミッドを使って目標設定を行うことも有効です。

例えば「日常生活管理」の段階を目標にしている利用者さんに対して、「これができるようになったら、次は対人関係の練習をしてみましょう」と、次のステップを明確に提示することで、将来の目標が具体的になり、モチベーションの維持につながります。

A型事業所での活用法3:スタッフ間の情報共有と連携

職業準備性ピラミッドは、スタッフ間で利用者さんの情報を共有し、連携を強化する上でも非常に役立ちます。

各スタッフが異なる視点から利用者さんを観察している場合でも、ピラミッドという共通のフレームワークを用いることで、認識のずれを減らすことができます。

チーム支援をスムーズにするために

「Aさんは、作業は得意だけど報連相が苦手だよね」「Bさんは、最近体調を崩しやすいみたい」といった個々の情報を、ピラミッドの枠組みに当てはめて共有することで、支援の方向性を統一できます。

- 情報共有の例:「Aさんの職業準備性ピラミッドでは、『職業適性』は高いけど、『職場適応』(報連相)はまだ課題がある段階だね」

- 連携の例:「Bさんの体調管理について、日中の様子を詳しく記録しておこう。必要に応じて、医療機関への受診を促すことも検討しよう」

このように、ピラミッドを共通言語として使うことで、スタッフ間での利用者さんへの理解が深まり、より一貫性のある支援を提供できるようになります。

利用者さんにとっても、どのスタッフに相談しても同じような支援を受けられることは、安心感につながります。

支援の質を向上させるための注意点

職業準備性ピラミッドは非常に有効なツールですが、活用する上での注意点もあります。ピラミッドはあくまで支援の「目安」であり、利用者さんの個性を無視して画一的に対応すべきではありません。

一人ひとりの個性や障がいの特性、これまでの経験などを十分に考慮した上で、柔軟に活用することが大切です。

柔軟な活用が重要

ピラミッドの項目に沿って機械的に評価するのではなく、利用者さんの「今」に寄り添い、状況に応じて支援の重点を変えていくことが重要です。

- 例1:健康管理に課題がある利用者さんでも、モチベーションを保つために、簡単な仕事から挑戦してもらう。

- 例2:対人関係が苦手な利用者さんでも、まずは得意な作業に集中してもらい、自己肯定感を高めてから少しずつコミュニケーションの機会を増やす。

また、ピラミッドの最終目標は「職場適応」ですが、利用者さんにとってのゴールは必ずしも一般就労とは限りません。A型事業所で安定して働くことを目標とする方もいます。

利用者さん自身がどのような働き方を望んでいるのかを尊重し、その目標を達成できるようサポートすることが、最も重要なことではないでしょうか。

まとめ

この記事では、A型就労支援事業所のスタッフ向けに、職業準備性ピラミッドの概要から具体的な活用法、注意点までを解説しました。

このツールは、利用者さんの状況を客観的に把握し、個別支援計画や日々の支援、スタッフ間の情報共有をスムーズにする上で非常に有効です。

ピラミッドはあくまでも支援の「目安」です。利用者さん一人ひとりの個性や希望を尊重しながら、柔軟に活用していくことが大切です。このピラミッドを活用して、利用者さんの「働く」を支える質の高い支援を目指していきましょう。

あとがき

この記事を書いた私も、A型就労支援事業所を利用する一人です。私はこの職業準備性ピラミッドがもっと多くの事業所で活用されることを願っています。

このピラミッドは、利用者である私たちにとっても、自分の現在地や次の目標を明確にするための大切な道しるべになると思います。私もこのツールを活用しながら、一歩ずつ着実にステップアップしていきたいと考えています。

この記事が、支援者の方々と利用者さん双方にとって、より良い支援のきっかけになれば嬉しいです。

コメント