A型就労支援事業所の運営において、日々の業務に追われ、本来最も時間を割くべき利用者への支援が、十分にできていないと感じることはありませんか。紙媒体での情報管理や、煩雑な事務作業は多くの時間を奪います。この記事では、そのような課題を解決する手段として注目される、クラウド導入のメリットについて詳しく解説します。業務効率化はもちろん、利用者にとっても大きな可能性を広げるクラウドの力を見ていきましょう。事業所の未来を変える第一歩が、ここにあるかもしれません。

A型就労支援事業所が直面する課題とクラウドの役割

A型就労支援事業所は、障がいを持つ利用者に合わせてきめ細やかなサポートを行う現場です。しかし、その裏側では、膨大な書類作成や煩雑な事務作業が日々の大きな負担となっています。

特に、個別支援計画書の作成や日々の記録、請求業務などは、紙ベースやローカルPCで管理されているケースも珍しくありません。しかしそういった体制では情報の共有や引き継ぎに手間がかかります。管理場所の確保や書類の紛失リスクも無視できません。

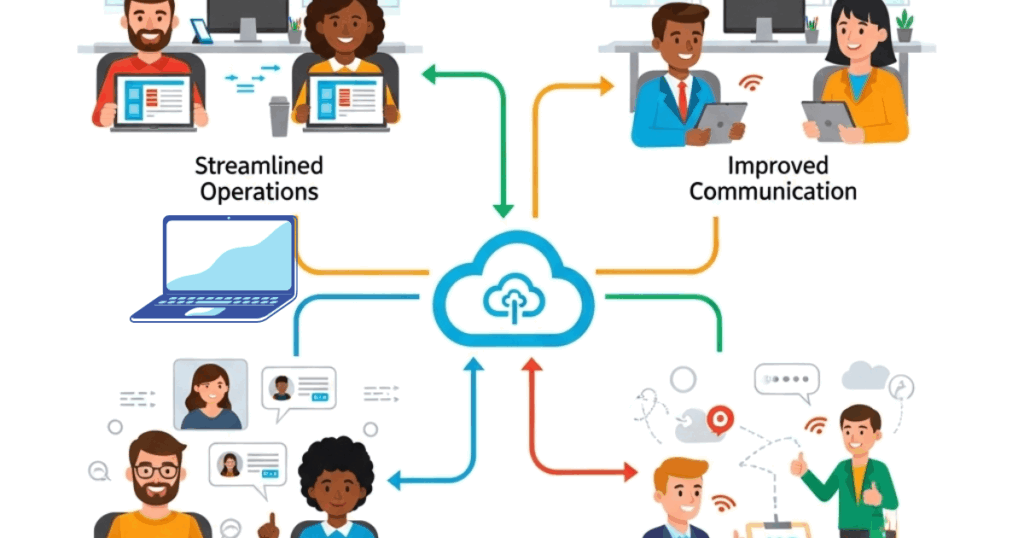

こうした環境下で、職員は本来注力したい利用者支援の時間を事務作業に奪われてしまいがちです。そこで注目されるのがクラウドの導入です。クラウドとは、インターネットを通じてデータやシステムを利用できる仕組みのことを指します。

これにより、情報共有の迅速化、保管リスクの低減、事務作業の自動化・効率化が進み、職員はより専門的な支援に集中できるようになります。

クラウド活用は、単なる業務効率化だけではなく、利用者と向き合う時間の創出や支援の質向上に直結する重要な改革なのです。

業務効率化がもたらす支援の質の飛躍的向上

クラウド導入が進むと、事務作業が効率化され、職員が利用者支援に割ける時間が格段に増えます。それに伴い、利用者の状況に合わせて柔軟なサポートを検討できるおようになり、支援内容の質的な向上が期待できます。

具体的には、利用者情報や支援記録を一元管理でき、情報検索や共有が簡単になります。急な担当変更や職員の欠勤が発生しても、誰でも必要な情報にすぐアクセスできるので、業務が滞りません。

また、請求業務や勤怠管理もクラウド型支援ソフトを使うことで自動化が進みます。これまで手作業だった計算や書類作成が大幅に削減され、ヒューマンエラーも減るでしょう。

こうした業務の効率化は、職員の精神的・時間的な余裕につながり、その結果、より質の高い支援に力を注げるようになるのです。

利用者情報の一元管理とチーム連携

支援計画や面談記録、作業進捗などの情報をクラウドで一元化することで、職員間の情報共有がスムーズになります。誰が見ても最新データにアクセスできるため、支援内容のぶれや情報の見落としを防げます。

また、多職種での連携が求められる場面でも、リアルタイムに状況を把握でき、柔軟な対応が可能となります。

請求業務や勤怠管理の自動化

毎月発生する国保連請求や勤怠記録の管理は、従来は手作業が中心でした。しかしクラウド活用により自動化の実現も可能となります。入力ミスや計算ミスが減り、事務作業が短時間で完了できるようになるでしょう。

これにより、業務の正確性とスピードが格段に向上し、職員の負担軽減にもつながります。

場所にとらわれない働き方と利用者の可能性拡大

クラウドの導入によって、職員だけでなく利用者にとっても新しい働き方が可能になります。インターネット環境さえあれば、事業所外からの業務参加や情報共有ができ、就労の選択肢が広がります。

特に、体調や交通事情などの理由で通所が難しい利用者にとって、自宅で仕事ができる「テレワーク」は大きなメリットと言えるでしょう。

作業ファイルや業務指示をクラウド上で共有し、ビジネスチャットやWeb会議を活用すれば、物理的な距離に左右されず、業務を円滑に進めることができます。

テレワークで実現する多様な働き方

クラウドツールの活用により、データ入力やWeb制作など、自宅で行える仕事が増えます。これにより、通所困難な利用者にも働く機会を提供でき、本人の自立支援や工賃アップに直結します。

バリアフリーな働き方が広がることで、多様なニーズに応える就労支援も現実可能となるでしょう。

オンラインコミュニケーションの充実

- Web会議やビジネスチャットの活用:

定期的なオンライン面談やグループミーティング、チャットでの日常的なやりとりが、孤立感の軽減やチームワーク強化に役立ちます。災害時や感染症流行時のBCP対策としても効果的です。

情報漏洩を防ぐセキュリティ強化と徹底した情報管理

A型事業所が取り扱う情報は非常にセンシティブです。従来の紙やUSBメモリによる管理では、紛失や盗難、ウイルス感染など多くのリスクがあります。クラウド導入により、データは安全なデータセンターに保管され、物理的な紛失や劣化リスクが大幅に低減します。

また、アクセス権限を細かく設定できるため、不要な情報へのアクセスや誤操作を防げます。クラウドのセキュリティは、専門の事業者によって24時間体制で管理されています。そのため、自前のサーバーよりも堅牢な環境を構築できると言えるでしょう。

ログ管理による不正利用の抑止効果も高く、情報漏洩リスクの最小化が期待できます。

紙媒体・USBメモリからの脱却

紙の書類や外部メモリは、紛失や災害、ウイルス感染など多様なリスクを抱えます。クラウドでの一元管理により、これらの物理的リスクから解放され、情報資産の安全性が飛躍的に向上します。

堅牢なデータセンターと厳格なアクセス制御

- 24時間体制のセキュリティ・アクセス権限設定:

権限ごとのアクセス管理や詳細な操作ログの記録により、情報漏洩や不正持ち出しリスクを抑止できます。高い堅牢性を持つデータセンターは、震災や停電にも対応可能です。

持続可能な事業運営を実現するコスト削減効果

事業所運営には、支援の質だけでなくコスト管理も重要です。クラウド導入は、一見コストがかかるように思われるかもしれません。しかし長期的に考えると大幅なコスト削減効果が見込めます。

自前サーバーの導入・運用には高額な設備投資や維持費、人件費が必要ですが、クラウドなら利用料だけで済みます。また、紙書類のデジタル化が進むことで、印刷費や保存スペースの削減も実現します。

ペーパーレス化は環境面でもメリットがあり、事業所スペースを有効活用できるようになります。さらに、国のIT導入補助金などを活用すれば、初期費用を大幅に抑えながらスムーズにクラウド化を進めることが可能です。

サーバーコストとペーパーレス化

オンプレミス運用ではサーバー購入費、設置・冷却・保守費用などがかかります。クラウド活用により、これらの維持コストは不要となり、日々の消耗品費用やスペース確保も大幅に軽減されます。空いたスペースは利用者向けの新しい用途にも活用できます。

IT導入補助金の積極活用

- 公的補助制度で初期負担を軽減:

IT導入補助金などの制度を利用することにより、クラウドサービスの初期費用やコンサルティング費用が補助され、DX推進を低コストで実現できます。最新の要件をチェックして積極的に活用しましょう。

クラウド導入を成功に導く具体的なステップ

クラウドを導入する際、やみくもなツール選定や一斉導入は失敗のもとです。まず、「なぜ導入するのか」「何を変えたいのか」目的を明確にすることが重要です。現状の業務フローや課題をしっかり分析し、自事業所に本当に必要な機能を見極めましょう。

そのうえで、職員や利用者への丁寧な説明と十分な研修体制を整えていくことにより、不安や抵抗感を減らしていけるでしょう。

新しいツールに不慣れな場合は、最初から全ての業務をクラウド化するのではなく、スモールスタートで段階的に導入し、効果と課題を確認しながら運用範囲を広げていくのがおすすめです。

目的の明確化と課題分析

クラウド導入で何を実現したいか明確にし、現在の業務の流れや問題点を可視化しましょう。ゴール設定が曖昧だと、ツール選定や運用でミスマッチが生まれやすくなります。現場の声を聞きながら、本当に必要な機能を選び抜くことが大切です。

説明・研修体制とサポートの充実

- マニュアル整備・研修会・サポート体制:

分かりやすい操作マニュアルや全体研修、個別サポート体制の充実で導入の不安を軽減します。現場ごとに無理なく浸透する工夫が、成功のカギとなります。

スモールスタートによる段階的導入

いきなり全体で導入せず、特定業務やチームから試験運用を始めてみましょう。小さな成功体験を積み重ね、現場の声や課題を吸い上げながら徐々に範囲を広げていくことで、スムーズな全体展開が実現します。

無理のないペースで着実に定着させることが大切です。

まとめ

A型就労支援事業所にクラウドを導入することで、煩雑な事務作業が効率化され、職員が本来注力すべき利用者支援により多くの時間を割けるようになります。情報共有やセキュリティも強化され、働き方の多様化やコスト削減も期待できます。

IT導入補助金など公的支援も活用しながら、着実に導入を進めることが、事業所の未来を大きく変える第一歩となります。

あとがき

この記事を書きながら、A型就労支援事業所でのクラウド導入は単なる効率化だけでなく、職員と利用者双方の「働きやすさ」と「可能性の広がり」を大きく後押しすることを実感しました。

事務作業に追われがちな現場が、本当に大切な支援活動に専念できる環境をクラウドは生み出します。導入には不安や課題も伴いますが、公的補助や段階的な取り組みで十分に乗り越えられると感じました。

コメント