就労継続支援A型事業所の運営において、日々の記録作成や給与計算、行政への報告など、事務作業の負担は大きな課題です。これらの業務に追われ、本来最も時間を割くべき利用者一人ひとりへの丁寧な支援が、後回しになってしまうケースも少なくありません。このような状況を打開する鍵として、今「SaaS」が注目されています。この記事では、SaaSを導入することでA型事業所の業務がどのように変わり、支援の質をいかに向上させられるのかを解説します。

就労継続支援A型事業所が直面する運営上の課題

就労継続支援A型事業所は、一般企業にはない複雑な運営課題を抱えています。利用者ごとの雇用契約に基づく勤怠管理や給与計算、個別支援計画の作成・モニタリング、日々の支援記録、国保連への請求業務など、多岐にわたる事務作業が求められます。

これらは利用者の生活を支え、事業所の適正な運営に欠かせませんが、多くの場合とても煩雑です。日々の業務に追われ、これらの作業が大きな負担になっている事業所も多く見られます。

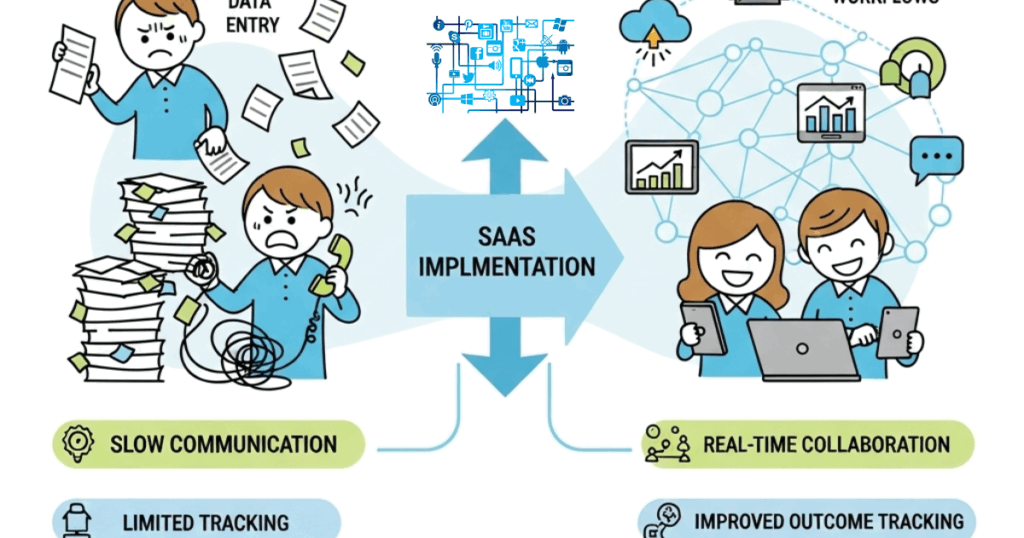

従来、こうした管理業務は紙やExcelファイルを使って行われてきました。しかし、この方法には限界があります。例えば、情報の属人化です。特定の職員しか管理していないファイルや保管場所があると、その職員が不在時に業務が滞ります。

また、リアルタイムでの情報共有が難しく、職員同士の連携ミスも起きやすい状況です。書類作成に多くの時間がかかるうえ、転記や計算ミスといったヒューマンエラーもつきまといます。

最大の問題は、こうした事務作業が職員の大切な時間を奪う点です。煩雑な作業に追われることで、本来注力すべき支援業務の時間が削られてしまうケースも少なくありません。

支援の質を維持・向上させるためには、これらの課題を解消し、職員が利用者と向き合う時間を十分確保できる体制が必要です。

SaaSとは何か?A型事業所で注目される理由

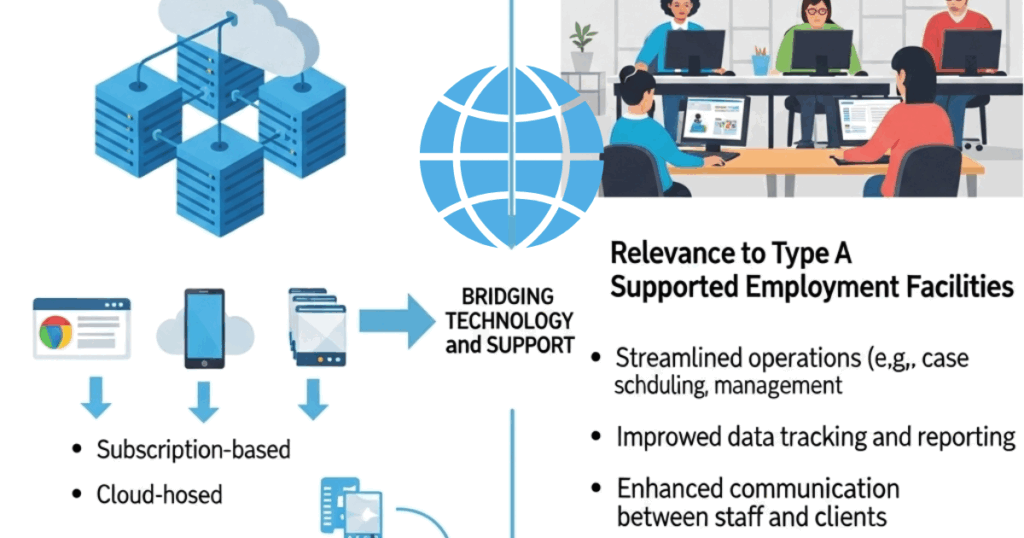

近年、「SaaS(サース)」という言葉をよく耳にします。SaaSは「Software as a Service」の略で、「サービスとしてのソフトウェア」という意味です。

従来のようにパソコンへインストールするのではなく、インターネット経由で必要な機能だけを利用できる形態を指します。GmailやGoogleドライブなどもSaaSの一種であり、福祉現場でも注目が高まっています。

なぜ福祉現場、特にA型事業所でSaaSが重視されているのでしょうか。

その理由は、SaaSが事業所運営の課題解決に役立つ特性を持つためです。サーバー構築や高額なソフト購入が不要なので、初期導入コストを抑えられる点は大きな魅力です。

また、インターネット環境さえあれば、どこからでも情報にアクセスでき、柔軟な働き方にも対応できます。

さらに、SaaSはサービス提供側がシステム保守やアップデートを担うため、事業所でIT専任者がいなくても運用可能です。SaaSは業務負担を減らし、安定した運営を支えるツールとして期待されています。

SaaS導入によるA型事業所の業務改善効果

SaaSを導入すると、A型事業所の日常業務は大きく変わります。今まで時間と労力がかかっていた作業が自動化・効率化され、職員はより価値の高い業務に集中できるようになります。

ここでは、SaaS導入によって具体的にどんな業務改善が見込めるか、代表例を挙げて詳しく解説します。これらの改善は単なる作業短縮だけでなく、業務全体の正確性向上にも繋がります。

また、これらの改善は個別に作用するだけでなく、相互に連携しています。たとえば勤怠記録データはそのまま給与計算や請求書作成の基礎となり、SaaS導入によって情報が一元化され、二重入力や転記作業といった手間も根本的になくなります。

このようなデータの連携こそがSaaSの最大のメリットと言えるでしょう。

勤怠管理・給与計算の自動化

- 打刻ミスの削減

ICカードやPC・スマホなどで簡単に出退勤が記録でき、利用者も職員も正確な勤怠記録が残せます。これによりタイムカードの押し忘れやミスが減ります。 - 集計作業の大幅な時間短縮

月末に集中しがちな労働時間の集計作業が自動化され、職員の事務負担が大幅に軽減されます。 - 給与計算の正確性向上

手計算ミスを防ぎ、複雑な給与計算も正確に処理できます。各種保険料等も自動計算され、安心です。

支援計画・記録の一元管理

個別支援計画や面談記録、作業内容などもSaaSで一元的に管理できるようになります。必要な情報をすぐに検索・閲覧でき、支援方針の一貫性が保ちやすくなります。複数職員がリアルタイムで情報共有できるため、担当者不在時も他の職員が適切に対応できます。

国保連請求業務の効率化

請求業務はA型事業所運営に不可欠ですが、その様式は非常に複雑です。SaaSを活用することで、勤怠やサービス実績データをもとに自動で請求書を作成できるため、書類作成にかかる時間や入力ミスのリスクも大幅に減らせます。

利用者支援の質を高めるSaaS活用法

SaaS導入の本当の価値は、単なる業務効率化にとどまりません。事務作業で浮いた時間を活用し、利用者支援の質向上に直結させることが最も重要です。

これまで事務に追われていた時間を、利用者との対話や新しい作業考案、キャリア面談などに振り分けられます。SaaSは職員の専門性を最大限に活かし、より手厚い支援を提供するための基盤となるのです。

また、SaaSに蓄積されたデータは、支援の質を向上させるための大きな資源です。今までは担当職員の経験や勘に頼っていた部分も、客観的なデータに基づく支援へと進化できます。

データ分析により利用者本人や家族、関係機関への説明説得力も高まります。

データ活用による個別最適支援

- 根拠のある支援計画の作成

勤怠や作業記録、体調データを分析し、客観的な根拠をもとに支援計画を見直すことで利用者の納得感が高まります。 - 変化の早期発見・迅速対応

データの変化を注視することで、体調不良や精神的変調もいち早く察知し、適切に対処できます。 - モチベーション向上

作業成果や出勤率をグラフで可視化し利用者と共有することで、成長の実感を持ちやすくなります。

情報共有とチーム支援

SaaSの中には、利用者本人や家族、地域の支援専門員と安全に情報共有できる機能もあります。個人情報保護のもと、日々の頑張りや状況を家族に伝えることで、家庭内コミュニケーションも活発化します。

関係機関がリアルタイムで状況を把握できれば、地域ぐるみで利用者を支える体制強化にもつながります。

A型事業所向けSaaSの選び方と導入のポイント

SaaS導入は事業所の運営を大きく変える可能性を秘めていますが、どのサービスでも良いというわけではありません。自社の規模や業務内容、職員のITスキルに合わないツールを選ぶと、かえって混乱を招く恐れがあります。

失敗しないためには、いくつかの重要ポイントを押さえ、慎重に選定し、計画的に導入することが不可欠です。

選定時には、複数のSaaSサービスを比較検討しましょう。機能・特徴・料金体系をしっかり比較し、自社課題を最も解決できるものを選ぶことが大切です。

ウェブ情報だけでなく、資料請求やオンラインデモを積極的に活用し、実際の操作感や画面も確認しましょう。導入事例や評判も判断材料となります。焦らず、じっくり選定する姿勢が成功のカギです。

選定時に必ず確認すべきポイント

- 業務フロー特化

個別支援計画や国保連請求、利用者別給与体系などA型事業所特有の業務に完全対応しているか確認しましょう。 - 操作性・サポート体制

パソコン操作が苦手な職員でも直感的に使えるか、分かりやすいマニュアルや研修があるか、サポート窓口が整備されているかが重要です。 - セキュリティ対策

利用者の個人情報を扱うため、データ暗号化やISMS認証取得など信頼性の高い対策が取られているか必ずチェックしましょう。 - 料金体系の明確さ

初期費用・月額費用の詳細、利用者数による従量制や最低利用期間の有無など、料金体系を事前に確認しておきます。

導入を成功させるためのステップ

最適なSaaSを選定できたら、次は導入です。いきなり全業務を切り替えるのはリスクが大きいため、まず目的とメリットを全職員に丁寧に説明し、理解を得ることが不可欠です。

不安を持つ職員もいるため、研修やサポート体制を充実させ、段階的(スモールスタート)に導入していくのが安全かつ確実です。

まとめ

就労継続支援A型事業所では、煩雑な事務作業が支援業務の時間を圧迫していますが、SaaSを導入することで勤怠管理や請求業務の自動化・効率化が実現し、職員の負担が大幅に軽減されます。

データの一元管理や情報共有も進み、チームで根拠ある支援や迅速な対応が可能になります。SaaS選定時は機能やセキュリティ、料金体系などを比較し、自社に合ったサービスを慎重に導入することが重要です。

あとがき

この記事を書きながら、改めてSaaSの持つ可能性の大きさを実感しました。A型事業所の現場で日々奮闘されている職員の皆さんが、本来向き合うべき利用者支援により多くの時間を使えるようになることは、現場全体の質向上に直結します。

業務効率化だけでなく、データに基づいた根拠ある支援や、チームでの連携強化にもつながるSaaSは、これからの福祉現場を支える強力な味方です。今後も技術と現場がうまく結びつき、より良い支援が広がることを願っています。

コメント