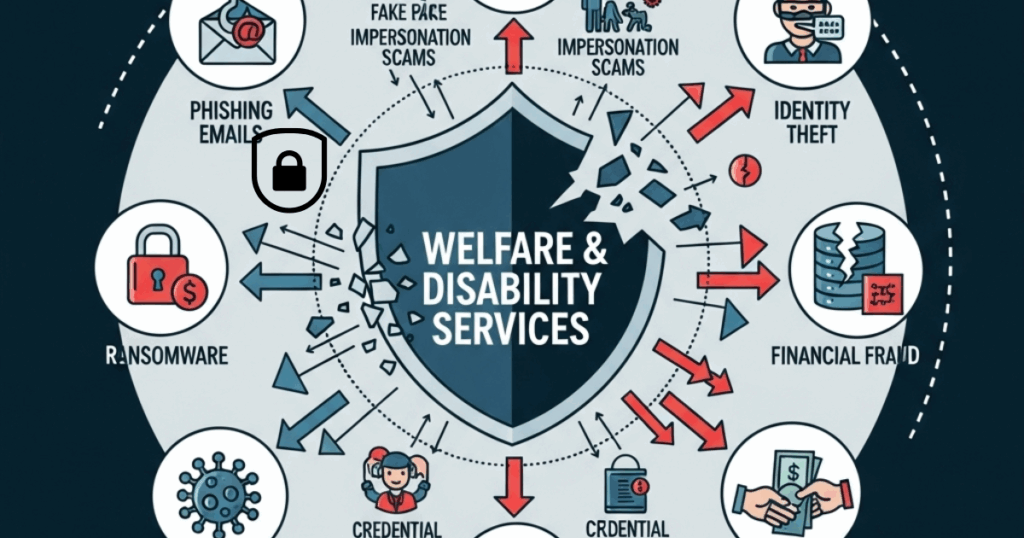

福祉や障がいに関わる企業や事業所は、利用者の皆様の大切な個人情報をお預かりしています。テクノロジーの活用が進み業務が便利になる一方で、サイバー攻撃やセキュリティ詐欺の脅威は、日々巧妙化し、私たちのすぐそばに迫っています。この記事では、福祉・障がい分野で働く皆様が知っておくべきセキュリティ詐欺の種類と、その対策について解説します。

なぜ今、福祉・障がい分野でセキュリティ対策が求められるのか

福祉や障がいに関わる事業所が扱う情報は、極めて慎重な管理が求められるものが多く含まれています。氏名や住所、連絡先だけでなく、病歴や障がい内容、支援状況などの「要配慮個人情報」が日常的に蓄積されています。

これらの情報は、一度でも外部流出すると、その悪用リスクが極めて高く、利用者本人や家族に大きな被害や精神的負担を与えかねません。

近年では、業務効率化やDX推進の観点から、SaaSやクラウドサービスを積極的に導入する福祉事業所が増えています。便利さや生産性の向上と同時に、外部ネットワークと接続されることによる新たなセキュリティリスクの拡大も進行しています。

日常業務が多忙になる中で、セキュリティ対策が後回しになりやすい現実もあります。しかし、情報管理体制の不備は利用者の信頼を失うだけでなく、最悪の場合は事業継続に直結する経営リスクとなります。

今後も福祉サービスが社会に必要不可欠であり続けるために、組織全体でセキュリティ意識を底上げすることが強く求められています。

【手口を知る】代表的なセキュリティ詐欺①:フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、実在の企業やサービスを装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導して個人情報を盗み出す手口です。IDやパスワード、クレジットカード番号などが狙われ、年々手口は巧妙化しています。

実在の企業を装った偽メールやSMSの特徴

攻撃者は、宅配業者・銀行・クラウドサービスなど、多くの人が利用する企業名を騙ってメールやSMSを送信します。

「お荷物をお届けしましたが不在のため持ち帰りました」「アカウントの有効期限が迫っています」といった内容で、偽のログイン画面へ誘導し、情報入力を促します。見た目は本物そっくりなため、うっかり入力してしまう被害が絶えません。

- URLの違和感を必ず確認する:

本物とそっくりなURLを用いることが多いですが、微妙なスペル違いや見慣れない文字列が入っている場合があります。リンク先は必ず目視でチェックし、不審な場合はアクセスしない。

SSL化やデザインだけで信用しない

最近のフィッシングサイトはSSL証明書も取得し、URLが「https」で始まる場合がほとんどです。画面デザインも本家とほぼ同じため、見た目や鍵マークだけで「安全」と判断するのは危険です。必ず公式サイトや公式アプリからアクセスする習慣が大切です。

- 緊急性を煽る表現に注意:

「24時間以内に対応が必要」「アカウントがロックされます」など、受信者を焦らせる文言で正常な判断を奪う手法が多いです。冷静に内容を確認し、必要なら公式窓口に直接問い合わせましょう。

【手口を知る】代表的なセキュリティ詐欺②:ビジネスメール詐欺(BEC)

ビジネスメール詐欺(BEC:Business Email Compromise)は、経理担当者などを騙して、攻撃者の管理する口座へ送金させることを狙う詐欺です。

ウイルス感染なしで被害に至る点が特徴で、福祉業界でも助成金や備品購入費などの資金移動が狙われるリスクがあります。

経営者や上司になりすます手口

攻撃者は、施設代表や上司の名前・メールアドレスを巧妙に偽装し、「至急この口座へ振り込んで欲しい」「特別案件なので内密に」といったメールを経理担当などへ送信します。

本人に似せたアドレス(lと1の置換など)が使われ、信じ込ませる巧妙さがあります。普段と違う指示や内容の場合、必ず本人に別の手段で確認しましょう。

- 振込先の変更は必ず別ルートで確認:

メールで口座変更を伝えられた場合は、必ず電話など以前から知っている方法で相手先へ事実確認しましょう。メールだけで手続きを完結しないルールを徹底することが大切です。

取引先を装った請求書送付

攻撃者は取引先や業者になりすまし、「今後の振込先を変更した」などの連絡や、偽の請求書を送付する手口も横行しています。

見慣れたロゴや書式を使い、請求書自体も巧妙に偽装されているため、少しでも違和感がある場合は、担当者同士でダブルチェックを行いましょう。

- 送金手続きは複数人で確認:

一人だけの判断で大きな金額を動かさず、必ず上長や別担当と確認・承認のプロセスを設けることが被害防止につながります。

【手口を知る】代表的なセキュリティ詐欺③:標的型攻撃メール

標的型攻撃メールは、特定の組織や個人に対して狙い撃ちで送られる、非常に巧妙なメール攻撃です。目的は添付ファイルやURLからマルウェア(悪質なソフトウェア)に感染させ、ネットワーク内部の情報や利用者データを盗み出すことにあります。

福祉事業所も例外ではなく、全国的に標的にされるケースが増えています。

業務に関係した巧妙な内容で誘導

「助成金申請の案内」「利用者の情報共有」「市役所からの通達」など、業務に関係しそうな件名でメールが届きます。添付ファイルはWordやExcel、PDFなど業務でよく使うファイル形式が多く、うっかり開いてしまう被害が発生しています。

- 添付ファイルの拡張子と内容を必ず確認:

「.pdf.exe」など、拡張子が2重になっている場合は非常に危険です。見慣れないファイルや、送信元に心当たりがない場合は絶対に開かないでください。

マルウェア感染による深刻な被害

感染すると、パソコンやサーバー内のデータが勝手に暗号化され、元に戻すための金銭(ランサム=身代金)を要求される「ランサムウェア」や、キーボード入力情報を盗む「キーロガー」などの被害が出ます。

盗まれた情報は売買されたり、さらなる攻撃材料として悪用される恐れもあります。

- 「コンテンツの有効化」を安易に押さない:

Officeファイルを開いた際に表示される「マクロを有効化」などのボタンは、信頼できる相手から事前に説明がない限り、絶対にクリックしないでください。

セキュリティ被害を防ぐために、組織としてできること

福祉事業所の現場では、多忙な日常業務の中でセキュリティを「自分ごと」として捉えにくい風土も見受けられます。しかし、日々の業務の積み重ねが情報漏洩リスクを減らし、利用者や取引先からの信頼にもつながります。

特別なITスキルがなくても、組織ぐるみの取り組みでリスクを大幅に軽減することが可能です。

従業員全体へのセキュリティ教育

新規入職時や定期的なタイミングで、具体的な被害事例やサイバー攻撃の最新手口について全員で学ぶ機会を設けましょう。簡単なテストやロールプレイを交えながら、実践的な知識を定着させることで「自分には関係ない」といった油断を防ぎます。

業務フローとルールの見直し

パスワードの使い回し禁止や、外部記憶媒体(USBメモリなど)の持ち込みルール明確化、定期的なデータバックアップ実施など、業務に直結したルールを定めます。

曖昧な運用はトラブルの原因となりやすいため、実際の現場の流れに合わせてルールを細分化しましょう。

- セキュリティ管理担当者の設置:

ITに明るい職員や外部専門家の協力を得て、セキュリティ管理者を決めることで、組織全体での監視・点検体制が整います。定期的な見直しやトラブル発生時の迅速な対応にもつながります。

今後求められる福祉業界の情報管理体制

これからの福祉現場では、業務効率化やサービス品質向上のために、SaaS・クラウド利用やデータ活用の重要性がますます高まります。その一方で、情報流出リスクやサイバー攻撃の巧妙化は止まる気配がありません。

セキュリティ対策は単なる「コスト」ではなく、組織経営に直結する「守りの投資」として位置付ける必要があります。

自治体や支援機関によるセキュリティ研修、外部専門家による定期的な診断サービス、最新の脅威動向の共有など、外部リソースも積極的に活用しましょう。

安全な情報管理体制が根付くことで、利用者や家族が安心してサービスを受けられ、福祉事業所の信頼・社会的評価も高まります。小さな取り組みの積み重ねが、組織と利用者を守る最も確実な道です。

まとめ

福祉・障がい分野の事業所は、多くの個人情報を扱うため、サイバー攻撃や詐欺の脅威に常に注意が必要です。

代表的な手口や被害事例、具体的な対策を知り、組織全体でセキュリティ意識を高めることが、利用者の安心と事業所の信頼を守る最善策です。日々の積み重ねと外部リソースの活用が大切です。

あとがき

この記事を書きながら、福祉や障がい分野の現場が日々どれほど多くの大切な情報を守る責任を担っているのか、あらためて身に染みて感じました。テクノロジーの進化とともに便利さが増す一方で、サイバー攻撃や詐欺などのリスクも日々高まっています。

なので現場の皆さんが「セキュリティは自分ごと」として知識や意識を持ち続けることが、利用者の安心と事業所の信頼につながると強く思いました。

コメント