就労継続支援A型事業所でPCを使った仕事をしてきたあなた。そろそろ一般企業への就職を考えていませんか?でも「自分に何ができるのか、どうアピールすればいいのか」がわからない――。そんなとき頼りになるのが、AIによるSWOT分析です。この記事では、自分の強みと弱みを活かした戦略的な就活法をご紹介します。

第1章:A型事業所でPC業務をしてきたあなたへ 一般就職は夢じゃない

「一般企業で働くなんて、まだ自分には無理かも…」そう思っている方にこそ伝えたいのが、A型事業所での経験がしっかりと一般就労に活かせるということです。この章では、A型事業所でのPC業務経験がどのように評価されるかをご紹介します。

A型事業所ってどんなところ?

就労継続支援A型事業所は、障がいや体調に配慮しながら働ける福祉的な雇用の場です。最低賃金が保障されており、職場内ではPC入力・データ作成・画像処理など、IT系の軽作業を中心に就労経験を積めるところも増えています。

PC経験は“武器”になる

A型で学んだ、文章作成ソフトや表計算ソフトの操作およびデータ管理などの基本スキルは、企業の現場でも十分に活かせます。たとえば、入力業務や簡単な資料作成、データチェックの能力などは即戦力として期待されることもあるでしょう。

でも…どうやって就活すれば?

とはいえ、「自己PRってどう書くの?」「どこに応募すればいいの?」と戸惑うのが正直なところ。そんなときこそ、AIの力を借りた自己分析が、あなたの不安を整理し、前向きな一歩を後押ししてくれます。

第2章:AIと一緒に考える!SWOT分析ってなに?

どのように就職活動していけばいいのか、その方向性を探る方法の一つとして、AIによるSWOT分析が挙げられます。それはどういったものなのでしょうか。

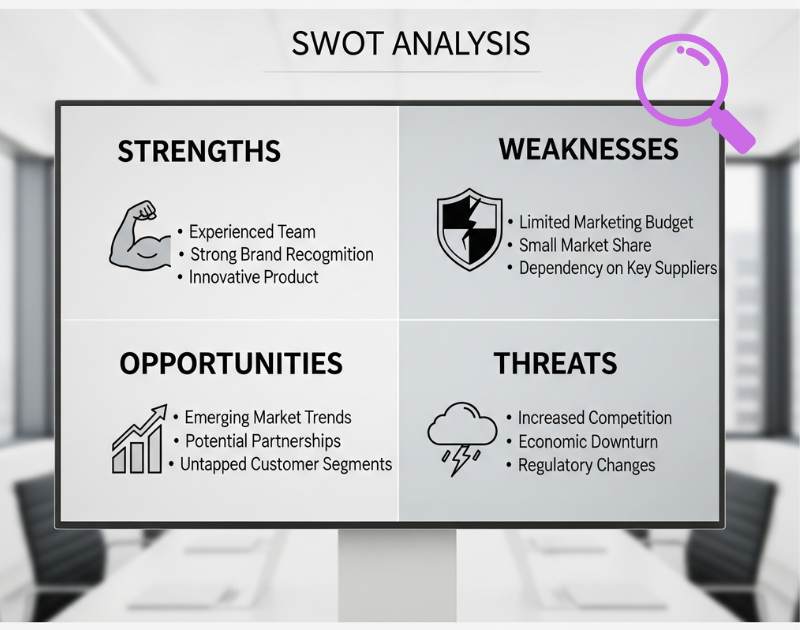

SWOT分析ってなんだろう?

SWOT分析(スウォット分析)とは、自分の中にある強み(Strength)・弱み(Weakness)、そして外部環境にある機会(Opportunity)・脅威(Threat)を整理して、自分に合った戦略を立てるためのフレームワークです。もともとは企業の経営戦略で使われていましたが、今では就職活動の自己分析ツールとしても注目されています。

就活に使うとどう役立つ?

就活では、自分をどうアピールすればいいのか迷うことが多いですよね。でもSWOT分析を使えば、「自分の得意なこと」「まだ苦手なこと」「今の社会のチャンス」「乗り越えるべき課題」が整理されて、何をどう伝えるべきかが明確になります。

AIで分析すればもっとわかりやすい!

ここで活躍するのがAI(人工知能)です。たとえば、A型での業務内容や経験を入力することで、AIがあなたの強みや傾向を客観的に見つけてくれます。自分では気づけなかった視点を得ることもできますよ。

SWOTを使うとこんな感じ

たとえば、「データ入力が得意」「電話対応に自信がない」「在宅勤務の求人が増えている」「就労継続経験をどう見られるか不安」といったことを、SWOTの4つの枠に分けて整理すると、自分に合った戦い方が見えてくるんです。

次の章では、実際にA型事業所で働いてきた人のモデルケースをもとに、SWOT分析の具体例をご紹介します。

第3章:A型事業所のIT系業務経験者をAIでSWOT分析してみた!

ここでは、実際にPC業務を経験してきたA型事業所利用者をモデルに、AIを使ってSWOT分析を行ったケースをご紹介します。就活に向けた自分の「今の立ち位置」が見えると、進むべき道もクリアになります。

強み(Strength)― 意外と評価されるスキルがある

データ入力やタイピングの正確さ、基本的なPC操作、納期を守る姿勢は、多くの企業が求める土台となるスキルです。

たとえば、ワープロソフトや表計算ソフトでの作業、業務のルールに従って丁寧に仕事をこなす力は、事務職やサポート職などで大きな強みになります。これらのスキルは、A型事業所の中で日々積み重ねてきた実績として胸を張って伝えられます。

弱み(Weakness)― 就活で気づく不安要素も

一方で、AIはA型事業所利用者の実務経験の少なさや対面でのコミュニケーション、電話対応への不安などを弱みとして指摘しました。

A型事業所の多くは外部との接点が限られているため、こうした部分に不安を抱えている方も多いでしょう。ですが、これらは練習やサポートで少しずつ改善できる範囲のものです。

機会(Opportunity)― 社会の流れが追い風に

IT業界全体の人手不足やリモートワークの普及は、求職者にとって大きなチャンスです。

また障がい者雇用促進法の影響で、多くの企業が障がい者雇用に積極的になっています。A型で培ったスキルを職業能力として評価してくれる企業も増えてきました。

脅威(Threat)― 超えるべきハードルも存在する

とはいえ、就活には他の応募者との差別化や職場環境との相性、企業側の理解度といった課題もついて回ります。

SWOT分析では、これらを脅威としてあらかじめ認識しておくことで、就活中のつまずきを未然に防ぐ戦略を立てることができます。

AIを使ってこうした視点を整理することで、感情や思い込みに流されない冷静な自己分析が可能になります。次章では、このSWOT結果をどう活かして就活に活かしていくのか、具体的な方法を紹介します。

第4章:SWOTを活かした「戦略的」就活のすすめ

SWOT分析の結果が出たら、次はそれを就活の地図として活用しましょう。この章では、自分の強み・弱み・機会・脅威をベースに、具体的な就職活動のステップを解説します。

強みをアピールに変える方法

A型事業所での経験で培われてきたタイピングの速さや丁寧な業務遂行力は、履歴書や面接での自己PRに直結します。

たとえば「データ入力業務で1日あたり○件の入力を継続していました」といった具体的な数字を交えて説明すれば、企業側もあなたのスキルをイメージしやすくなります。

弱みは事前準備でカバーできる

もし電話応対やコミュニケーションに自信がなければ、支援員と模擬面接を重ねたり、職場体験を通じて少しずつ慣れていくのが効果的です。「不安です」と正直に伝える姿勢も、誠実さとして評価されることがあります。

応募先を「機会」に合わせて選ぼう

せっかく在宅勤務や障がい者雇用に前向きな企業が増えている今、それを活かさない手はありません。AIの分析を参考に、あなたに合った企業や職種を選ぶことで、無理なく働き続けられる可能性が高まります。

脅威に備えるリスク管理も重要

職場の雰囲気や上司の理解など、働いてみないとわからない要素もあります。そこで活用したいのが職場見学や事前相談です。応募前に環境を知ることで、ミスマッチを防げる可能性が高まります。

自分だけの戦略マップを描いてみよう

SWOTの4つの視点を紙に書き出して整理することで、あなた自身の「就活マップ」が完成します。強みを活かす、弱みを補う、チャンスを拾う、リスクに備える――その全体像を可視化すれば、不安よりも「やれること」が見えてくるはずです。

第5章:A型事業所での業務経験を「見える化」しよう

あなたが積み上げてきた努力やスキルは、しっかり形にして伝えることで、就活の場でも強い武器になります。この章では、実績をどう「見える化」するかについてお話しします。

「数字」で語ると説得力が増す

たとえば「1日○件のデータ入力を安定して行っていた」「納期を1度も遅れたことがない」など、具体的な数字や成果を交えると、企業の担当者にもあなたの仕事ぶりが伝わりやすくなります。普段の作業を数値化しておく習慣をつけておくと、就活の時に役立ちます。

ポートフォリオや業務記録も活かそう

業務で作成した資料や画像編集の成果物などがあれば、ポートフォリオとしてまとめておくのがおすすめです。

作成したファイルがあれば、それらを印刷またはデジタル形式で見せられるように準備しておくと、面接の場でも効果的にアピールできます。

支援員との連携が成功のカギ

履歴書や職務経歴書の作成では、支援員との相談がとても大切です。自分では当たり前と思っていたことが、実は大きなアピールポイントになることもあります。日々の業務内容や評価を一緒に振り返ることで、より魅力的な書類が作れます。

面接で語れるエピソードを準備しよう

「この仕事をしていて嬉しかった」「達成感があった」というやりがいのある体験を思い出しておくと、面接でも安心して話せます。自分らしい言葉で伝える準備をしておくと、相手にも気持ちが届きやすくなります。

まとめ

IT系業務を経験したA型事業所の利用者が、一般就労を目指すためには、自分の強みや課題を客観視し、戦略的な就職活動を行うことが大切です。

AIとSWOT分析を活用することで、これまでの経験を「見える化」し、次の一歩に活かせるヒントが見えてきます。日々の業務の積み重ねこそが、未来への力となるのです。

あとがき

SWOT分析は、本文で紹介した一般企業への就職活動以外にも、色々な分野で使えるフレームワークです。たとえば、あなたが物語を創作したいと思いたち、小説あるいはシナリオ作成に着手したとしましょう。

主人公にはどのような長所短所があり、どのような世界観設定の中で物語が進行していくのか、SWOT分析を用いて展開を考えていけば、そこから物語のテーマや展開について様々な方向性が見出されることでしょう。

加えて、そのSWOT分析にやらせてみることで、偏りの少ない客観的見地からのアイディアが得られます。

コメント