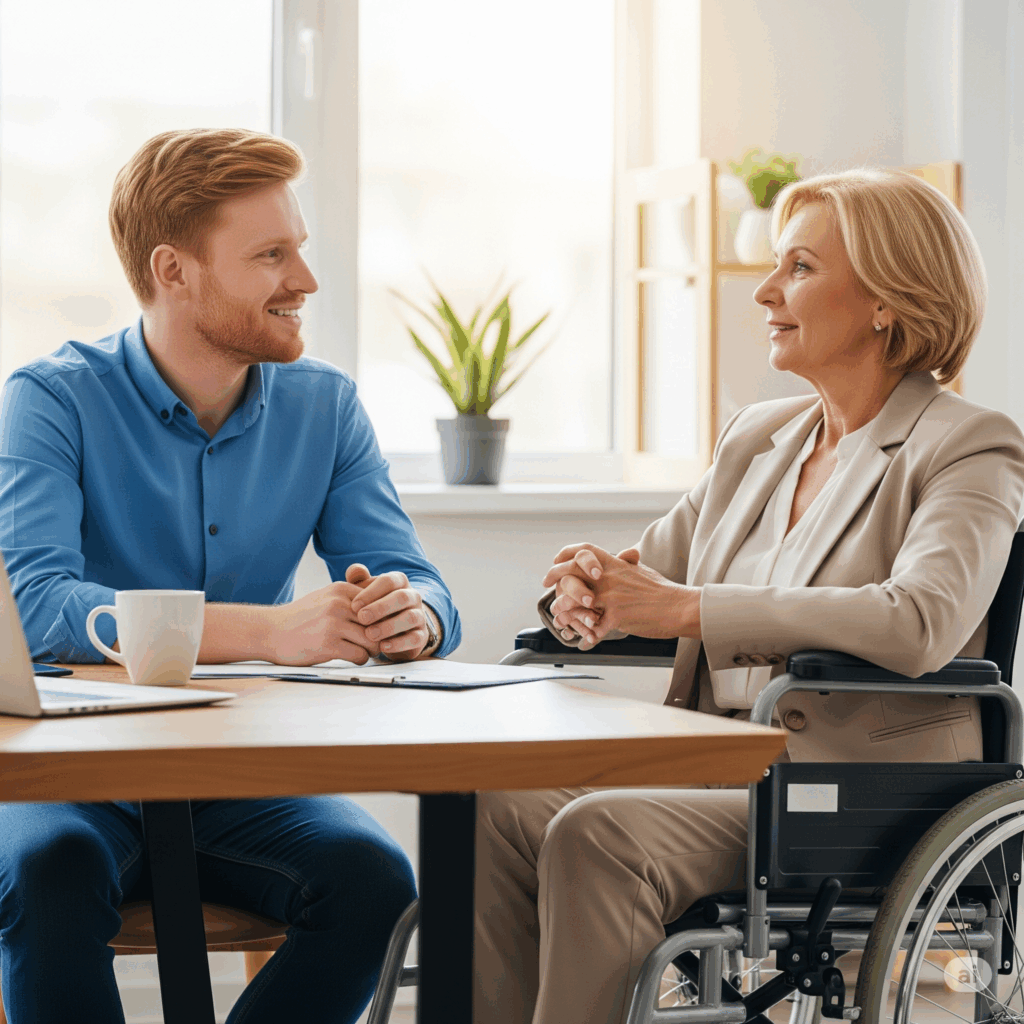

相談支援員は、障がいのある方やそのご家族の声に耳を傾け、制度や地域資源とつなぐ「伴走者」です。専門性だけでなく、人に寄り添う力が求められるこの仕事には、静かだけれど確かなやりがいがあります。そんな相談支援員の魅力を、やさしく紐解いていきます。

相談支援員とは何者か? ― 福祉の“つなぎ役”の正体

相談支援員という仕事は、福祉の現場において「つなぎ役」として大切な役割を担っています。直接介護をする人ではありませんが、障がいのある方やご家族が安心して暮らしていけるように、必要なサービスや制度につながるお手伝いをしています。

「どんな支援が受けられるのだろう」「将来の生活が不安」といった思いに寄り添いながら、一緒に考え、支援計画を立てたり、地域の関係機関と連絡をとったりします。人と人、制度と暮らしを結ぶ“橋渡し”のような存在です。

また、相談支援員は一人ひとりの状況や希望をていねいに受けとめ、その人らしい生き方を大切にしながら、必要な情報や選択肢をわかりやすく伝えていきます。知識や経験にくわえ、相手の気持ちに寄り添う姿勢が求められています。

福祉サービスを受けることに不安を感じる方にとって、最初の一歩をともに踏み出す存在。それが相談支援員です。制度や手続きをわかりやすく説明しながら、安心できる関係を築き、希望ある暮らしへとつないでいきます。

「困った」を「できた!」に変える、あなたの力が輝く場所

相談支援員の仕事には、人の「困った」 を「できた!」に変える力があります。

生活の中で感じる不安や悩み、ちょっとした行きづまりに対して、そっと寄り添い、一緒に道を探していく。そのプロセスの中に、大きなやりがいがあります。

たとえば、「家の外に出るのがこわい」「どう支援を受けたらいいのかわからない」といった声に耳を傾けながら、小さな一歩を踏み出すお手伝いをします。そして、その一歩が「できた!」という喜びにつながることがあります。

誰かの課題を一緒に整理し、必要な情報や支援先を見つけることで、その人の可能性が広がっていく。相談支援員は、そんな前向きな変化をすぐそばで見守ることができる仕事です。

特別なことをしなくても、相手の話に耳を傾け、気持ちを大切にしながら関わることで、信頼が少しずつ育っていきます。そしてその信頼が支援の力となり、本人の前向きな一歩につながることがあります。

人の力になれる実感を得られるのが、相談支援員という仕事の魅力のひとつです。誰かの笑顔や「ありがとう」の言葉が、あなた自身の力にもなっていくはずです。

制度と心をつなぐ架け橋:障害福祉の最前線で働くということ

障がいのある方が地域で安心して暮らすためには、さまざまな制度やサービスが用意されています。

ただ、それを必要としている人が、すぐにたどり着けるとは限りません。そこで大切になるのが、相談支援員という存在です。

相談支援員は、制度や仕組みを理解し、わかりやすく伝える力が求められます。

同時に、その人が抱えている思いや不安に耳を傾け、心に寄り添う姿勢も欠かせません。知識と気持ちの両方をあわせ持った、橋のような役割です。

支援計画をつくるときには、利用者の希望や目標をていねいに聞き取り、言葉になりにくい思いにも気づけるよう心を配ります。そして、その人にとってよりよい選択ができるよう、関係機関とつながりをつくっていきます。

「制度にそって動く」だけでなく、「その人らしさを大切にする」ことが、この仕事の中心にあります。数字や書類の中には見えない、その人の背景や気持ちに目を向けることも、相談支援員の大切な役目です。

専門性をもとに制度の道しるべとなりながら、心のそばに立ち続ける。相談支援員は、障害福祉の最前線で、ひとと制度をやさしく結ぶ架け橋のような存在です。

ただのサポートじゃない。人生に寄り添い、未来を共に描く仕事

相談支援員の仕事は、単なる事務手続きやサービスの案内にとどまりません。一人ひとりの人生に向き合い、その人がどんな未来を望んでいるのかを一緒に考えていく、深いつながりのある仕事です。

面談やアセスメントの時間は、ただ情報を集めるだけではなく、利用者の気持ちや背景にそっと触れる大切な場面になります。言葉にしにくい思いや、表情の中にある小さな変化にも目を向けながら、その人らしさを丁寧に受けとめていきます。

相談支援員は、利用者と信頼関係を築きながら、一緒に歩んでいく存在です。はじめは少し距離があっても、話を重ねることで心の扉が少しずつ開いていくことがあります。その積み重ねが前に進む力につながっていきます。

書類や制度の中だけでは見えない、「その人の物語」を大切にすること。それが相談支援員の役割のひとつです。過去や現在に寄り添いながら、これから先の暮らしをどう描いていくかを一緒に考える時間には、深い意味があります。

ただ支えるのではなく、共に考え、共に歩む。そんな関わり方が、この仕事のあたたかさを形づくっています。

関係機関と連携する力 ― 地域を支える調整役

相談支援員は、利用者と向き合うだけでなく、周囲の人たちともつながりを持ちながら支援を進めていきます。

医療機関や介護サービス、行政、学校、そしてご家族など、さまざまな関係者との連携がとても大切になります。

一人ひとりの暮らしを支えるには、ひとつの機関だけではカバーしきれないことがあります。そこで相談支援員は、それぞれの役割や専門性を理解しながら、必要な支援をうまく組み合わせる調整役として動いていきます。

たとえば、利用者の希望にそった支援を実現するために、医師と情報を共有したり、サービス事業所と計画をすり合わせたりする場面があります。そのときに大切になるのが、丁寧なコミュニケーションと相互理解です。

また、ご家族との関わりも欠かせません。不安や悩みを抱えているご家族の声にも耳を傾け、安心して相談できる関係を築くことが、利用者の安心にもつながっていきます。

相談支援員は福祉の現場だけでなく、地域社会の中で人と人、制度と暮らしをなめらかにつなぐ存在です。多くの人と協力しながら、その人らしい生活を支えるための調整力が、この仕事には生かされています。

資格より大切なもの ― 求められる人間力とは

相談支援員として働くためには、一定の研修や資格が必要とされています。ただ、それ以上に大切にされているのが、「人と向き合う力」や「気持ちに寄り添う姿勢」といった、人間としてのあたたかさや柔らかさです。

知識や制度の理解ももちろん必要ですが、それだけでは支援は成り立ちにくいことがあります。相手の立場に立って考えたり、言葉にならない気持ちに気づいたりする力が、日々のやりとりの中で大きな意味を持ってきます。

話を最後まで静かに聞くこと。急がず否定せずに向き合うこと。小さな変化に気づき、そっと声をかけること。そうした行動の積み重ねが、信頼関係を築く土台となっていきます。

また、自分自身がゆるやかに変化を受け入れながら成長していくことも、この仕事の魅力のひとつです。完璧である必要はなく、むしろ人としてのゆらぎや経験が、誰かの力になることもあります。

資格は、スタートラインに立つための道具のようなもの。けれど相手の人生にそっと寄り添う仕事には、人を思いやる心や、共に歩もうとする気持ちこそが、何より大切にされているようです。

まとめ

相談支援員の仕事は、特別な力が必要というよりも、相手を思いやる気持ちや、つながりを大切にする姿勢が活かされる仕事です。誰かの「できた!」のそばには、静かに伴走する相談支援員の姿があることもあるかもしれません。

この仕事のやさしさや奥深さが、少しでも伝わっていたらうれしいです。

あとがき

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。相談支援員という仕事に少しでも関心を持っていただけたなら、とてもうれしく思います。

誰かのそばに静かに寄り添い、ともに歩むという在り方は、日々の中でじんわりと力を持つものです。この記事が、これからの働き方や生き方を考える小さなきっかけのひとつになれば幸いです。

コメント