パソコン作業中に「え、なんで動かないの?」と困ったことはありませんか? 就労支援A型でパソコンを使う場面は意外と多く、トラブル対応も仕事のうちです。このページでは、初心者でもできる基本的なパソコンの不具合対処法をわかりやすく解説します!

第1章:就労支援A型でのパソコン業務ってどんなもの?

就労支援A型事業所とは、障がいのある方が安定した環境のもと、働きながら一般就労へのステップを踏んでいく場です。支援員がサポートしてくれるため、少しずつ自分のペースで仕事を覚えていけるのが大きな特徴です。

最近では、データ入力やチラシ作成、ブログの更新、写真や画像の加工など、パソコンを使った業務を行うA型事業所も増えてきました。ソコンが得意な人だけでなく「実はパソコンは苦手…」という方も多く、みんなで少しずつ覚えていく雰囲気があります。

だからこそ、トラブルが起きたときに慌てずに対応できる力も大切なスキルの一つ。基本的な対処法を知っておくことで、安心して作業に取り組めるようになります。

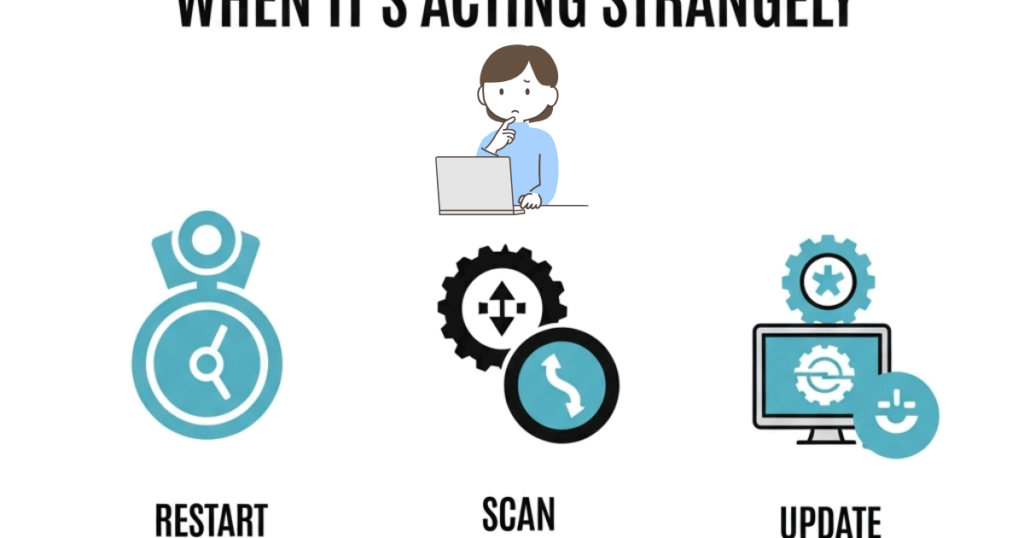

第2章:パソコンが変…その時まずやるべき3つのこと

パソコンを使っていると、「あれ、さっきまで動いてたのに?」という不調に出くわすことがあります。画面が固まったり、クリックしても反応がなかったり、まるで気まぐれな機械に見えることも。

そんなとき、初心者でもまずやってみてほしい3つのことがあります。

落ち着いて状況を確認しよう

まず一番大事なのは落ち着くことです。焦って適当にあれこれ触ってしまうと、かえって状態が悪化することもあります。まずは深呼吸して、「何が起きているのか?」をよく見てみましょう。

画面にエラーメッセージは出ていないか、カーソルは動くか、マウスやキーボードの反応はあるかなどを、ゆっくり確認してみてください。

困ったときの再起動は心強い

パソコンが動かなくなったとき、いちばん簡単で効果的なのが「再起動」です。電源を切ってもう一度入れるだけで、不具合が解消することは意外と多くあります。

ソフトの一時的な不具合や、パソコンが疲れて動きが悪くなっているだけの場合もあるので、まずはパソコン終了時と同じような手順で再起動してみましょう。

電源・配線・機器の状態をチェック

再起動してもダメなときは、電源コードが抜けていないか、周辺機器(マウス・プリンターなど)がしっかりつながっているかを確認します。USBが抜けかけていたり、コンセントの差し込みが甘かったりするだけで、不具合が出ることもあります。

トラブルの状況についてメモしておく

また、このときに「何をしたら、どうなったのか」を簡単にメモしておくと、あとで支援員さんに相談するときに役立ちます。たとえば「10時ごろにWordを開いたら画面がフリーズした」など、できるだけ具体的に書き残しておくのがおすすめです。

第3章:よくあるパソコントラブルと簡単チェック法

パソコンを使っていると、思わぬトラブルに出くわすことがあります。「急に動きが重くなった」「ネットにつながらない」「印刷ボタンを押しても反応がない」など、誰もが一度は経験するような身近な不具合です。

パソコンが重いと感じたら

画面の切り替えが遅かったり、マウスの動きがカクカクしたりするときは、開いているアプリが多すぎる可能性があります。今使っていないソフトやタブを閉じて、パソコンを再起動してみると改善する場合が多いです。

インターネットがつながらないとき

まず画面の右下(または上)にあるWi-Fiマークをチェックしてみましょう。×印が出ているときは、ネットワークが切れているサインです。ルーターの電源を入れ直したり、パソコンのWi-Fiを一度オフにしてから再接続してみると、つながることがあります。

印刷できないときの基本確認

プリンターの電源が入っているか、ケーブルがしっかりつながっているか、用紙やインクが切れていないかを確認してみましょう。とても単純なことですが、意外と見落としがちなポイントです。

迷ったときには支援員に相談を

なお、自分で対応してよい範囲と、支援員に相談すべき部分の区別も大切です。無理に設定をいじると、かえって状況が悪化することもあるので、「これは自分でやっていいかな?」と迷ったら、ひと声かけるのが安心です。

第4章:検索で解決!調べ方のコツと便利なキーワード術

パソコンのトラブルに出会ったとき、自分で調べて解決できたら、それは大きな自信になります。実は、インターネット検索をうまく使うだけで、初心者でもかなりの不具合に対処できるのです。

Google検索の使い方で差が出る

困ったときは、まずGoogleで調べてみましょう。検索窓に「パソコン 画面 真っ黒」「印刷できない Windows10」など、自分が目にした現象をそのまま打ち込んで検索してみるのがコツです。

できれば「いつからどうなったか」「使っているソフト名や機種」なども一緒に入力すると、よりピンポイントな情報が出てきます。

エラーメッセージはヒントの宝庫

画面に出てきたエラーメッセージがあれば、それを一字一句そのままコピーして検索するのが効果的です。エラーコードや具体的な文言は、原因を知る手がかりになります。

「●●というトラブルは、こうすれば直る」という情報がヒットすることもよくあります。

正しい情報を見分けるには?

検索で出てきたページすべてが正しいとは限りません。信頼できる情報源としては、メーカーの公式サイトや大手ソフトウェア会社、信頼度の高いパソコン関係のメディアなどを参考にしましょう。

タイトルやURLに企業名が入っているものは、比較的安心して読めます。

調べる→読む→試す、で覚える

調べて、内容を読んで、実際にやってみる。この流れを繰り返すことで、少しずつスキルが身についていきます。

「できた!」という小さな成功体験が積み重なると、自分に自信もついてきます。調べるクセをつけることで、パソコンの苦手意識も自然とやわらいでいくはずです。

はじめは「難しそう」と感じても大丈夫。少しずつ、でも確実に、パソコンに強くなっていきましょう。

第5章:それでもダメなら?支援員との連携と伝え方のポイント

いろいろ試してみたけれど、それでもパソコンの調子が直らない…。そんなときは、自分ひとりで抱え込まず、支援員に相談するのが一番です。

でも、ただ「わかりません」と言うだけでは、支援員も状況をつかみにくいもの。できるだけいつ何をしたらどうなったかを伝えることが大切です。

報告の仕方で伝わり方が変わる

たとえば「プリンターが使えません」よりも、「10時ごろ印刷しようとしたら、紙が出てこなかったです。プリンターの電源は入ってました」と言った方が、状況がグッと伝わりやすくなります。

あらかじめ準備しておくとスムーズ

いざ相談するとなったとき、画面の写真(スクリーンショット)を撮っておいたり、自分でやったことをメモに残しておいたりすると、とても役立ちます。「こうしたけど、変わらなかった」といった情報も、原因を探るヒントになります。

大切なのは、わからないことは恥ずかしくないということ。むしろ「相談できる力」は、パソコン作業だけでなく社会人としての大事なスキルです。

支援員や仲間と連携しながら進めることで、不安も減り、安心して業務に取り組めるようになりますよ。

第6章:トラブル対応は学びのチャンス!スキルアップにつなげよう

パソコンのトラブルに出くわすと、最初は誰でも戸惑います。でも、実はその「困った!」という経験こそが、スキルアップの入り口です。できなかったことができるようになるチャンスと考えて、前向きに取り組んでみましょう。

「できなかった」から「できた」へ

たとえば、ネットにつながらなかったときに「Wi-Fiマークを見て、ルーターを確認したら直った!」という経験をしたとします。その体験は、次に同じことが起きたときの“強み”になります。「できるようになったこと」は、ぜひノートやメモに残しておきましょう。

日々の積み重ねが自信になる

パソコンスキルは一夜にして身につくものではありません。でも、毎日の業務の中で少しずつ経験を積み重ねていけば、自然と知識が増えていきます。「前は不安だったけど今は落ち着いて対応できた」と感じたら、それは確かな成長です。

支援員や同じ利用者さん同士で「こんな時どうしてる?」と情報を共有するのもすごく効果的です。A型事業所は、教え合い・学び合いながら成長していける場所、トラブル対応もその一部として前向きに取り組んでみてくださいね。

まとめ

パソコンのトラブルは誰にでも起こります。大切なのは慌てずに基本の対処法を試してみること、そして困ったときには支援員に相談する勇気です。この経験の積み重ねが、やがて大きな自信とスキルにつながります。

「できない」ではなく「やってみる」「学んでみる」そんな気持ちが、A型事業所での成長を後押ししてくれるはずです。あなたもきっとパソコンに強くなれますよ!

あとがき

パソコンの不具合は、使用しているアプリの設定に関するケースも多々あることかと思われます。あまり普及していないアプリの場合、ネット検索で探してみても解決策が見つからない、そんなケースもあるでしょう。

そんな場合、自分の方からネット上に疑問を発信し、解決法を教えてもらうというのも一つの手です。私も時折その手段を利用しています。

コメント