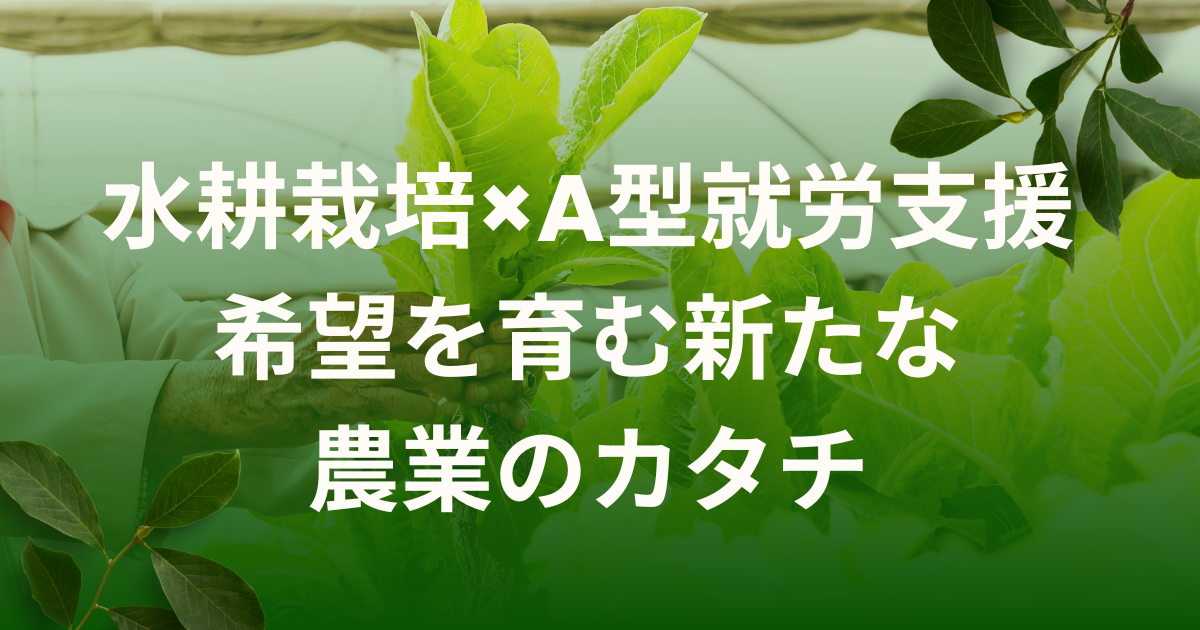

「水耕栽培×A型就労支援」は、新しい農業のかたちとして注目されています。土を使わず室内で野菜を育てる方法は、誰でも取り組みやすく、利用者の成長や自信につながる場として広がりつつあります。この記事では、その仕組みや魅力、実際の取り組みや未来への可能性をやさしく紹介します。

土を使わない農業、水耕栽培とは?

野菜づくりと聞くと、土に種をまき、太陽の光をたっぷり浴びて育つ姿を思い浮かべる方が多いかもしれません。けれど、近年では「水耕栽培(すいこうさいばい)」という、土を使わない新しい農業の方法が注目されています。

水耕栽培は、水に溶けた栄養分を根から吸収させて育てる方法です。レタスやバジルなどの葉物野菜を中心に、室内でも育てられる特徴があります。

室温や光の管理がしやすいため、安定した品質の野菜が育ちやすく、天候に左右されにくいなどといったメリットがある栽培方法です。

また、重たい土の扱いが不要なため、体力に自信のない方や初心者の方にも取り組みやすいという面もメリットとして挙げられます。作業環境を清潔に保ちやすく、衛生面に配慮しながらの作業も可能です。

「やさしい野菜づくり」として、水耕栽培はA型就労支援の現場でも少しずつ取り入れられています。植物の成長を身近に感じながら、作業の中でやりがいや達成感を味わえる。そんな魅力をもった農業の新しいカタチといえるでしょう。

A型就労支援事業所とは何か?

A型就労支援事業所は、障がいのある方が一般就労を目指して働くことができる場所です。雇用契約を結びながら、仕事の経験を積んだり、生活リズムを整えたりする場として活用されています。

「働きたいけれど、いきなり一般企業での就職は不安がある」という方にとって、安心してスタートできる環境づくりが大切です。A型事業所では、支援員が日々の作業をサポートしながら、一人ひとりの特性に合わせた働き方を一緒に考えていきます。

また、作業内容は事業所ごとにさまざまです。パソコン作業や軽作業、農作業など多岐にわたります。利用者は自分に合った仕事に取り組みながら、少しずつ自信やスキルを育んでいくことができます。

A型就労支援は、働くことへの一歩を応援する制度です。ただ作業をするだけでなく、日々の積み重ねが将来につながっていくようなサポートが行われています。自分らしく働くことを目指す人にとって、心強い存在となる場所といえるでしょう。

誰かと協力しながら目の前の仕事に向き合うことで、小さな達成感や喜びを感じられる時間が生まれます。その積み重ねによって、将来に向けたステップアップが期待できることでしょう。

水耕栽培とA型事業所が出会った理由

水耕栽培とA型就労支援事業所、このふたつが出会った背景には、おたがいの特徴がうまくかみ合っているという相性の良さがあるようです。

水耕栽培は土を使わず、清潔な室内で野菜を育てるため、作業環境が整いやすく、衛生面への配慮もしやすいという特長があります。

このような作業は、静かな空間で集中して取り組むことができるものです。そのため、過度な体力を必要としない仕事を求める方や、自分のペースで作業したい方にも向いています。

また、野菜が成長する様子を日々見守ることもできます。小さな変化に気づいたり、丁寧な作業が活かされたりする点も魅力のひとつです。

A型事業所では、利用者それぞれの得意や特性を大切にしながら仕事の機会を提供しています。

水耕栽培という選択肢が加わることで、農業分野での新たな就労スタイルの幅を広げられます。これまで関心があっても関わることが難しかった方にとって、新しい一歩を踏み出すきっかけにもなっているようです。

作物を育てるというやさしい営みを通して、人と仕事、そして地域とのつながりも少しずつ芽吹いていく。そんな穏やかな関係性が、水耕栽培とA型事業所の中で生まれているのかもしれません。

土を使わない未来の農業。水耕栽培の基本と魅力

水耕栽培とは、土を使わずに水と液体の肥料を使って植物を育てる方法です。野菜の根は、水に溶けた栄養を直接吸収しながら成長していきます。

この方法は、室内や限られたスペースでも取り組めるため、これからの時代に合った農業のかたちとして注目されています。

栽培には、スポンジやウレタンのような土の代わりになる素材に種をまき、水を張った容器に置いて育てる方式がよく使われています。

光や温度、湿度などの環境を整えることで、安定した収穫がしやすくなるといわれています。季節に左右されにくいため、一年を通して野菜づくりに取り組みやすいのも特徴のひとつです。

また、土を使わないため、泥汚れがなく、作業後の掃除が比較的簡単な点も魅力といえそうです。清潔な環境の中で育てることができるため、安心感をもって取り組めるという声もあります。

これまで農業にふれる機会がなかった方でも、挑戦しやすい水耕栽培。技術の進歩とともに、もっと身近で、多様な人々が関われる農業のスタイルとして広がっていく可能性もあるのではないでしょうか。

障がい者就労支援での水耕栽培導入のヒント

障がい者就労支援の現場で水耕栽培を始める際には、いくつかのポイントを意識するとスムーズに取り組みやすくなるでしょう。

まず、利用者一人ひとりの得意なことやペースに合わせた作業の工夫が大切です。作業内容を細かく分けることで、負担を減らしつつも達成感を感じやすい環境を作ることができそうです。

次に、室内で管理できる水耕栽培は、天候に左右されにくいという特徴があるため、安定した作業計画が立てやすいのも助けになります。

温度や湿度、光の調整に気を配ることで、より良い栽培環境を整えられます。こうした環境づくりは、利用者が安心して作業に集中できるポイントの一つとなります。

さらに、スタッフが丁寧にサポートしながら、作業の意味や成長の過程を共有していくことで、利用者のモチベーションアップにつながることが多いようです。小さな成功体験を積み重ねることで、自信ややりがいが育っていく場面も多く見られます。

初めての取り組みでは、少しずつ無理のない範囲で進めることが大切です。そうすることで、水耕栽培を通じた新しい就労支援の形が、より多くの人に広がっていく可能性が期待できるでしょう。

福祉と農業のその先へ

水耕栽培とA型就労支援の取り組みは、福祉の現場だけでなく、地域や企業とのつながりを通じてさらに広がりを見せています。地元の農業団体や販売店と協力することで、育てた野菜が地域の食卓に届く喜びを共有できる場面も増えているようです。

こうした連携は、利用者の働く意欲を高めるだけでなく、地域社会全体の活性化にもつながるかもしれません。新たな仕事の形として注目される中で、多様な人々が関わりやすい環境づくりが進んでいることが感じられます。

また、企業との協働により、技術面や設備面でのサポートが受けられることもあります。最新の栽培技術を取り入れたり、販路拡大を目指したりと、未来に向けた可能性が広がっているのではないでしょうか。

これからも福祉と農業が手を取り合いながら、新しい価値を生み出し続けることで、利用者だけでなく地域全体が輝く未来が育まれていくことを期待したいところです。

水耕栽培という柔軟な手法が、福祉の枠を超えてさまざまな分野とつながっていくことで、より多くの人にとって働きやすく、暮らしやすい社会づくりにも貢献していく可能性が感じられます。小さな一歩が、大きな未来への道となるかもしれません。

まとめ

水耕栽培とA型就労支援の組み合わせは、新しい農業のかたちとして注目されています。土を使わずに室内で野菜を育てることで、誰でも取り組みやすい環境が整いやすく、利用者の成長ややりがいを感じる場面も多く見られます。

これからも一人ひとりの希望を育みながら、持続可能な農業と多様な働き方が広がっていくことを願いたいものです。

あとがき

今回、水耕栽培とA型就労支援について記事を書く中で、新しい農業の可能性や、利用者の方々が自分らしく働ける環境づくりの大切さを改めて感じました。

土を使わない栽培方法が、誰にとっても取り組みやすく、安心して続けられることに魅力を感じました。利用者の皆さんが少しずつ成長し、笑顔で作業に向き合う姿が目に浮かびます。

これからも、こうした取り組みが広がって、多くの人に希望ややりがいを届けられたら嬉しいです。読んでくださった皆さまにも、そんな未来を感じていただけたら幸いです。

コメント