近年、就労継続支援A型事業所を取り巻く環境は厳しさを増しています。報酬改定や人材確保の困難、企業との競争激化など、事業所運営に不安を抱える経営者や職員も少なくありません。しかし、逆風の中だからこそ「レベルアップ」を図る好機です。本記事では、支援力と収益性を同時に高める具体的な施策、「レベルアップ黒字化計画」を7つの観点からご紹介します。

1. 支援の質を高める「個別支援計画」の進化

A型事業所の中核である個別支援計画は、単なる提出書類ではなく、利用者の成長を導く“羅針盤”です。質の高い支援を実現するためには、計画を「生きたツール」として活用することが不可欠になります。

たとえば、目標設定は「就職を目指す」ではなく、「〇年〇月までに週〇日勤務できるようになる」など、具体的かつ測定可能な内容にすることが重要です。

支援内容や担当者を明確にし、半年ごとに見直しを行いながら柔軟に対応していく体制を整えることで、利用者のモチベーションを高め、自己肯定感を育む支援につなげていくことができるでしょう。

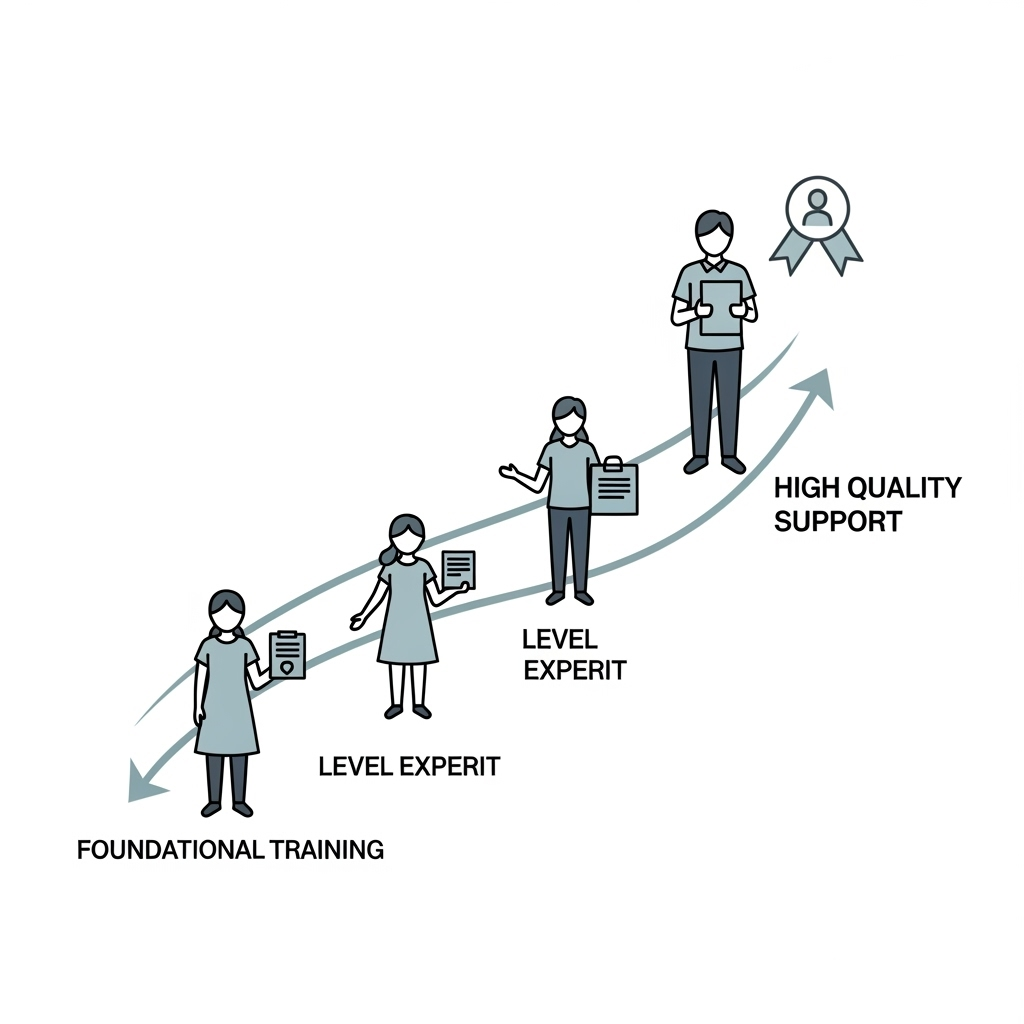

2. 職員育成が支援の質を決める

高品質な支援は、優れた職員があってこそ実現します。専門性の高い研修や資格取得支援を行い、職員のスキルアップを図りましょう。

たとえば、アセスメント力などの、就労に必要なビジネスマナー指導力を磨くことで、支援の幅が広がります。

また、職員同士でのケース検討会や情報共有の場を定期的に設けることで、課題解決能力の向上にも繋がります。これにより、複雑なニーズを持つ利用者にも対応できる「強い組織」を築くことが可能です。

さらに、新人職員の早期育成を目的としたOJT体制の強化や、ベテラン職員がロールモデルとなるメンター制度の導入も有効です。組織全体で育成文化を醸成することで、継続的な人材の成長と支援の質の安定が期待できます。

3. 魅力あるプログラムと企業連携で「選ばれる」事業所に

利用者が「ここで働きたい」と感じられるような環境づくりには、プログラムの多様化が重要なポイントとなるでしょう。ITスキル、Web制作、プログラミングなど、実践的かつ将来に直結する内容を取り入れることで一般就労への道が広がります。

さらに地域企業と連携し、職場体験やインターンシップの機会を提供すれば、現場感覚を養いながら定着率を高めることが可能です。企業との信頼関係構築により、新たな作業受注の道も開け、事業所の収益にも貢献するでしょう。

また企業向け説明会や事業所見学会を定期的に開催することで、地域との接点が増え、事業所の取り組みを直接伝える機会にもなります。信頼と実績を積み重ねることで、企業側の障害理解も進み、継続的な連携へとつながります。

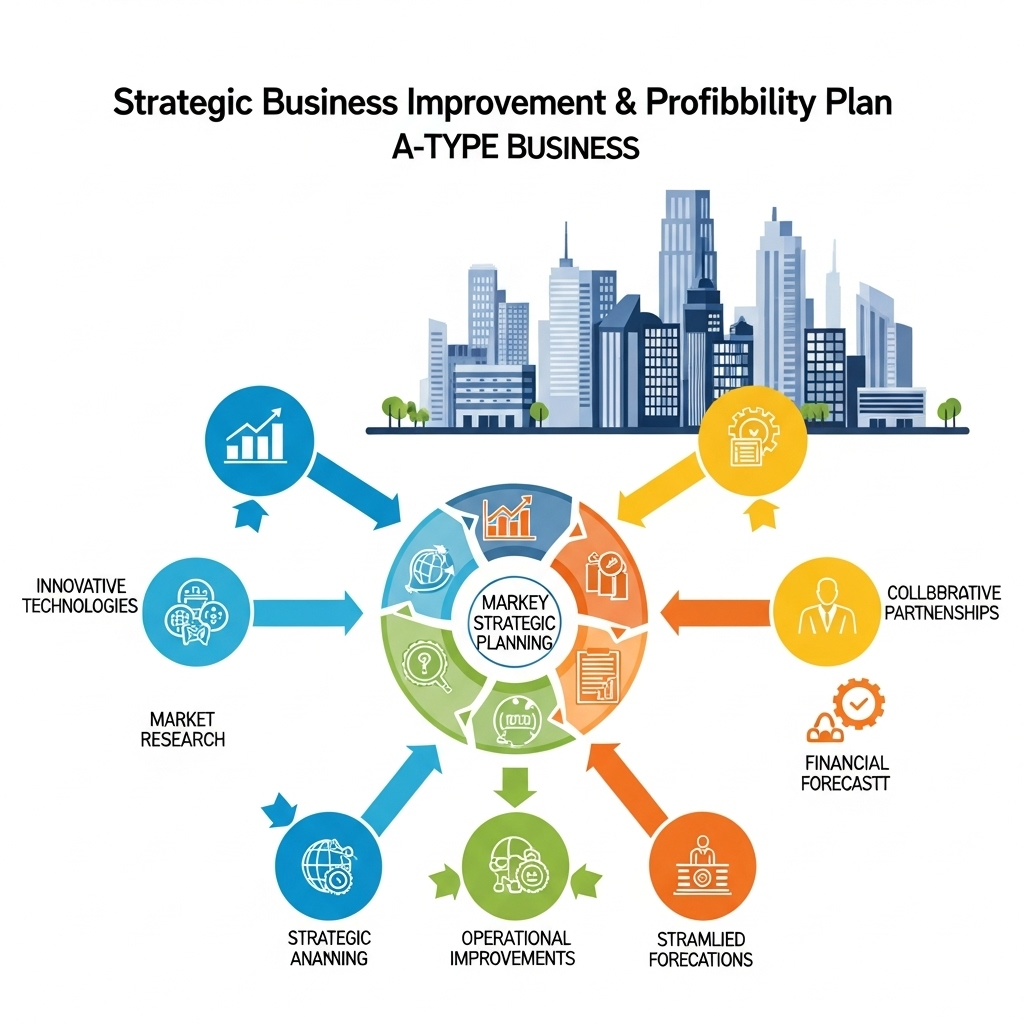

4. 生産性向上と業務効率化で「稼ぐ力」を強化

黒字化に向けた最重要課題は「生産性の向上」です。まずは現在の業務フローを分析し、無駄を排除することがスタートラインです。ICTの導入により、勤怠管理や給与計算といった業務を自動化することで、職員はより支援に集中できます。

加えて、単価の高い業務へのシフトや新規事業(特産品の販売、清掃業務、カフェ運営など)の展開により、収益性と就労機会の拡充を同時に図ることが可能です。

さらに、クラウドソーシングやECサイトの活用により、地域にとらわれない販路の拡大も期待でき、継続的な収益基盤の強化につながります。

5. 広報とブランディングで認知度アップ

優れた支援内容も、外に伝わらなければその価値は届きません。自社の強みを明確化し、積極的に発信しましょう。たとえば「IT訓練に特化」「企業連携の多さ」「就職実績の高さ」などを打ち出すことで、差別化が可能です。

ウェブサイトの整備やSNSでの情報発信、地域イベントへの参加などを通じて、地域住民や企業との接点を増やすことで、利用者獲得や新たな受注につながるでしょう。

さらに、利用者や企業からの声を掲載することで信頼性が高まり、外部評価としての役割も果たすでしょう。魅力ある事業所像の発信が、継続的な成長に直結します。

また、動画コンテンツやオンラインセミナーを活用し、より多くの人にリアルな支援の様子を伝える取り組みも効果的です。こうした多角的な情報発信は、事業所のブランド価値向上に大きく寄与します。

6. 職員のエンゲージメントが組織を変える

職員がいきいきと働ける環境づくりも大切です。意見を出しやすい仕組みや正当な評価制度、明確なキャリアパスの提示などを通じて、働きがいを感じられる職場を整えることが、支援の質の向上や職員の定着にもつながっていくでしょう。

さらに、定期的な面談やストレスチェックの実施により、心身のコンディションを把握し、早期のフォローが可能です。

チーム内の連携や風通しの良さを重視する文化を育むことで、職員のモチベーション維持や自主的な成長も促され、組織全体の活力が高まります。

7. 確かな基盤を築くリスクマネジメントと地域連携

A型事業所が持続的に成長し、黒字化を目指すためには、リスクマネジメントの徹底と地域との連携強化が欠かせません。これらは、事業所の安定した運営を支えるだけでなく、社会からの信頼を築くうえでも重要な柱となるでしょう。

まず、リスクマネジメントにおいては、法改正への迅速な対応とコンプライアンスの徹底が最優先です。障害者総合支援法や労働基準法など、関連法規の改正動向を常に注視し、事業所の運営体制を迅速に適合させる必要があります。

定期的な職員研修を通じて、法規に関する知識を共有し、日々の業務におけるコンプライアンス意識を高めることが重要です。

また、災害対策、利用者や職員の安全管理、個人情報保護、ハラスメント対策など、事業所の運営に関わる様々なリスクを洗い出し、それらに対する具体的な対応計画を策定しておくことも欠かせません。

緊急時の連絡体制や避難経路の確認、定期的な避難訓練の実施など、万が一の事態に備えることで、利用者さんや職員の安全を守り、事業所の信頼性を維持できます。

次に、地域連携の強化は、事業所を地域社会に開かれた存在とし、多角的な支援体制を構築する上で極めて重要です。

行政機関、医療機関(病院、クリニック)、相談支援事業所、特別支援学校、他の障害福祉サービス事業所、そして地域企業など様々な機関との連携を深めましょう。

定期的な情報交換会や合同研修会に企画・参加することで、顔の見える関係性を築くことができ、利用者さんの支援ニーズに応じて適切な機関と連携できるネットワークづくりにつながります。

地域に根差した活動(地域のイベントへの参加、ボランティア活動など)を通じて、事業所の存在感を高め、地域住民からの理解と協力を得ることも大切です。

これにより利用者さんの社会参加の機会を増やし、地域全体で支援する体制を強化できます。地域連携は、新たな利用者さんの紹介や、作業受注の機会創出にも繋がり、事業所の安定運営に大きく寄与します。

リスクを最小限に抑え、地域社会との良好な関係を築くことで、A型事業所はより強固な基盤の上に立ち、着実な成長を遂げることができるでしょう。

8. まとめ

就労継続支援A型事業所の運営において、未来への不安は誰しもが抱える課題です。

しかし、支援の質を高め、組織としての専門性を磨き、地域との繋がりを深めていけば、安定経営は決して夢ではありません。

「人を支援する」という使命のもと、職員と利用者が共に成長し続けられる環境を整えることが、A型事業所の持続可能な黒字化への第一歩です。今こそ、貴事業所の潜在力を引き出し、より良い未来を創造しましょう。

9. あとがき

最後までお読みいただき、ありがとうございました。A型事業所を利用する立場として今回の記事を書かせていただく中で、運営の工夫や地域とのつながり、そして職員の皆さんの想いなど、普段は見えにくい部分に気づくことができました。

「レベルアップ黒字化計画」は簡単な道のりではありませんが、課題に丁寧に向き合い、少しずつ前進していくことが何より大切だと実感しています。

この内容が、事業所を支える皆さんのヒントとなり、より良い未来を描く一助となれば嬉しいです。今日から一歩ずつ、一緒に歩みを進めていきましょう。

そして何より、このような取り組みが、利用者一人ひとりの可能性を広げ、誰もがいきいきと働ける社会につながっていくことを心から願っています。

コメント