夏場の支援業務では、支援員自身の体調管理が欠かせません。本記事では、就労支援A型事業所で働く支援員の皆さんに向けて、熱中症を防ぎながら安心して支援に取り組むための実践的な対策をご紹介します。

第1章:就労支援A型事業所の支援員とは?日々の業務とその特徴

就労支援A型事業所の支援員は、利用者に寄り添いながら日々の業務をサポートする大切な存在です。まずは、支援員の役割や業務内容、そして夏場特有の注意点について整理しておきましょう。

就労支援A型事業所とはどんな場所?

就労支援A型事業所は、障がいや病気を抱える方々が一定のサポートを受けながら、安定して働くための場です。雇用契約のもとで工賃を得られるのが大きな特徴で、福祉と雇用が組み合わさった独自の支援制度となっています。

支援員の主な役割とは?

支援員は、作業手順の指導や業務の補助だけでなく、利用者の体調や精神面の変化にも目を配ります。日々のコミュニケーションを通して、無理なく働ける環境を整えることが求められます。

室内外の作業が混在しやすい点に注意

事業所によっては、屋内での作業だけでなく、屋外での清掃や農作業を行うこともあります。天候や気温によって作業環境が大きく変化するため、支援員は臨機応変な対応力が問われます。

夏場は特に配慮が必要な理由

気温が高くなる夏場は支援員自身が体調を崩すリスクが高まります。また、利用者の中には体調の変化に気づきにくい方も多いため、より一層の見守りが必要です。支援員の健康管理は、支援の質にも直結する重要なポイントといえます。

第2章:支援現場に潜む熱中症リスクとは?支援員が気をつけるべき環境要因

暑さが本格化する夏場の現場では、知らないうちに熱中症の危険が忍び寄ります。支援員が注意すべき環境要因や、利用者との関係性を踏まえたリスクについて、具体的に見ていきましょう。

作業現場に潜む“見えにくい危険”

屋外作業はもちろんのこと、屋内であっても通気性が悪く、冷房が不十分な場合は体温が上昇しやすくなります。汗が蒸発しづらい高温多湿の環境では、身体の熱を逃がすことが難しくなり、軽い倦怠感やめまいといった症状が出ることもあります。

換気不足も要注意ポイント

特に古い建物や閉鎖的な空間では、外気との空気の入れ替えが不十分になりがちです。換気ができていない環境では、湿度もこもりやすく、体感温度が実際以上に上がってしまうため、支援員・利用者ともに注意が必要です。

利用者の特性と熱中症の関係

就労支援A型の利用者の中には、自分の体調の変化に気づきにくい方や、暑さを感じにくい方もいます。精神疾患や服薬の影響によって、体温調節が難しくなるケースもあり、熱中症のリスクは一般よりも高くなります。

支援員自身も「対象者」であるという意識を

支援する立場にあると、自分の体調よりも利用者を優先しがちです。しかし、無理をして倒れてしまっては本末転倒です。自分もまた、熱中症のリスクがあることを認識し、しっかりと対策を講じることが大切です。

第3章:支援員自身が実践したい!熱中症予防の基本習慣

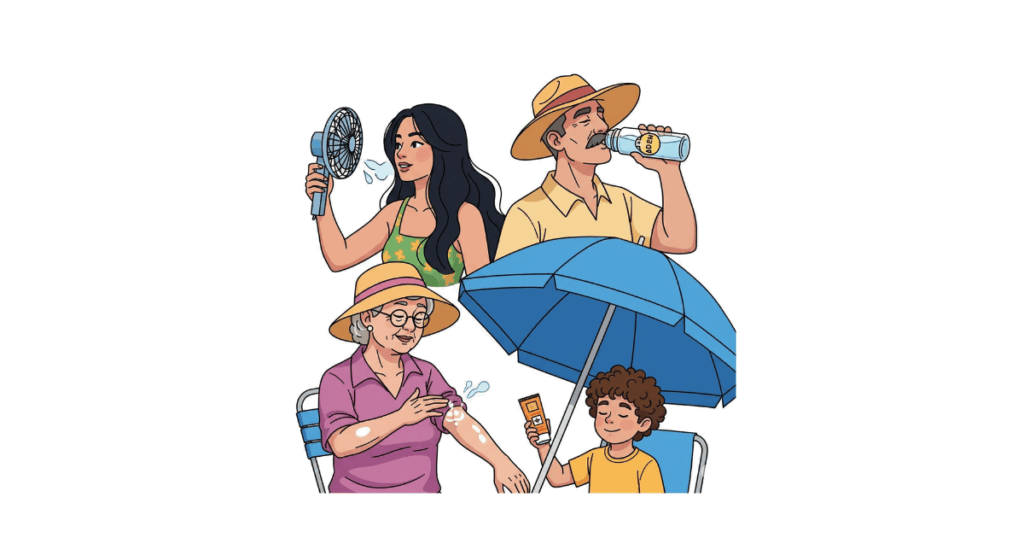

熱中症は、日常的な予防によって多くを防ぐことができます。支援員自身が無理をせず、安心して業務に取り組めるよう、すぐに取り入れられる基本的な対策を押さえておきましょう。

こまめな水分補給で脱水を防ぐ

水分補給は、喉が渇いたと感じる前から意識することがポイントです。1回に大量に飲むよりも少量を何度も取るほうが体に優しく、効率よく吸収されます。塩分も適度に補うよう、経口補水液や塩飴なども活用しましょう。

通気性の良い服装で熱をこもらせない

衣類選びも重要なポイントです。通気性が良く、汗を素早く吸い取り乾燥させてくれる素材を選ぶことで、体温上昇を抑えることができます。日差しが強い日は、帽子やネッククーラーを活用するとさらに安心です。

自分の体調に“気づく”習慣を持つ

毎朝、鏡の前で顔色や表情をチェックし、だるさや違和感がないかを確認する時間を設けましょう。ちょっとした不調も早めに気づくことで、体調不良の悪化を防ぐことができます。

日中のちょっとした習慣が予防に

支援業務の合間に、日陰でひと息ついたり、軽く体を伸ばしたりするだけでも、体温調節には効果があります。業務前後のストレッチも血行を良くし、身体の巡りを整える助けになります。

第4章:利用者と一緒に行う熱中症対策!支援員としての役割と工夫

熱中症予防は支援員だけの努力では成り立ちません。利用者の皆さんと一緒に取り組むことで、より効果的な対策が可能になります。ここでは、支援員としてどんな工夫ができるかを具体的にご紹介します。

利用者の状態を見ながら声がけをするコツ

まずは日常的に利用者の様子をよく観察し、こまめに声をかけることが大切です。例えば、「水分をとってくださいね」と優しく声がけをすると、利用者も忘れずに水分補給ができます。

体調の変化に気づきにくい方もいるため、支援員の細やかな声かけが熱中症予防に直結します。

作業スケジュールの工夫で無理なく進める

暑い時間帯を避け、朝や夕方の涼しい時間に屋外作業を集中させるスケジュール調整も有効です。無理に真昼の暑い時間に活動を続けると、利用者も支援員も体調を崩しやすくなるため、時間帯を工夫することが大切です。

作業場所の環境整備も忘れずに

風通しの良い場所で作業できるように扇風機やエアコンを適切に使い、日陰を確保することも支援員の役割です。室内での作業でも換気に気を配り、快適な環境を整えることで、熱中症リスクを大きく下げられます。

熱中症予防を習慣化するための工夫

利用者と支援員が共に確認できるチェックリストや掲示物を作成し、熱中症対策を日常的な習慣にすることも効果的です。これにより、全員が予防行動を忘れずに続けやすくなり、事業所全体で安全な環境をつくれます。

第5章:万が一のときのために!熱中症の初期症状と支援員の対応マニュアル

熱中症の症状は軽度から重度までさまざまで、早めの発見と適切な対応が重要です。ここでは、支援員が知っておきたい初期症状の見分け方と対応のポイントをまとめました。

熱中症の主なサインを見逃さない

頭痛やめまい、倦怠感、そして汗が急にかけなくなるなどは熱中症の初期症状です。利用者がこうした症状を訴えたら、すぐに対応が必要と判断しましょう。特に汗が出ない場合は体温調節がうまくいっていないサインです。

軽症から重症までの見極め方

軽い倦怠感や頭痛ならまずは休憩と水分補給で様子を見ましょう。意識がもうろうとしたり、けいれんが見られたりしたら重症の可能性が高いです。そうした場合は速やかに救急車を呼ぶなど、専門医の診察が必要になります。

適切な対処のステップを知る

まずは涼しい場所へ移動させ、衣服をゆるめて体を冷やします。冷却は首や脇の下、足の付け根を中心に行うと効果的です。

水分補給は少量ずつ与え、無理に飲ませないように気をつけましょう。また、対応の経過は記録しておくと後の診察で役立ちます。

焦らず冷静に対応する姿勢が大切

緊急時ほど慌てず落ち着いて行動することが利用者の安心にもつながります。支援員自身が冷静に症状を見極め、迅速かつ適切に対処できるよう心がけましょう。

第6章:組織全体で取り組む熱中症対策!支援員だけに頼らない職場づくり

熱中症対策は支援員個人の努力だけでなく、職場全体での取り組みが不可欠です。組織的な支援体制を整えることで、より安全で働きやすい環境が実現します。

対策チーム制で情報共有と見回りを強化

職場内で熱中症対策の担当者を決め、情報の共有や見回り役を明確にするチーム制を導入しましょう。役割分担がはっきりすることで、支援員同士が助け合いやすくなります。

熱中症予防マニュアルや掲示物の作成

事業所全体で分かりやすいマニュアルを作成し、定期的に見直すことが大切です。また、注意喚起の掲示物を目立つ場所に貼ることで、熱中症への意識を職場全体で高められます。

定期的な勉強会や情報交換の場を設ける

熱中症に関する知識や最新情報を共有するための勉強会を定期的に開催し、支援員同士の意見交換を促進しましょう。これにより、日々の業務の中で効果的な対策が実践しやすくなります。

ヒヤリ・ハット事例の共有で学ぶ姿勢を育む

過去の事例を共有して対策を練ることで、同じ失敗を繰り返さない職場文化が生まれます。失敗やヒヤリとした経験も職場の財産として活かし、常に安全意識を高めていきましょう。

まとめ

就労支援A型事業所の支援員として、利用者と自分自身の熱中症対策は欠かせません。こまめな水分補給や環境整備、体調観察の習慣化に加え、万が一の際の迅速な対応力も大切です。

職場全体での情報共有と協力体制を整え、暑い日でも安心して支援に取り組める環境をつくりましょう。

あとがき

利用者の就労確保、安全、健康メンタル的な支えのため、日々奔走されるA型事業所職員さんたちの頑張りには頭が下がる思いです。

ともすれば、自分のことを後回しにして、利用者さんのため無理をしてしまうこともあろうかと思われます。

しかし、職員さんが元気に職務をこなされているからこそ、利用者支援が行き届くものといえます。暑い季節を迎える中、日々の支援に励まれる職員さんには、熱中症などご自身の健康維持も充分に配慮していただきたいと願うばかりです。

コメント