6月27日は「障害者優先調達推進法」の日。この法律は、障がい者が社会で活躍するための仕事の場を広げる大切な仕組みです。この記事では、障害者優先調達推進法の基本的な内容や意義を分かりやすく解説します。また、障がい者の働く場として注目されている「就労継続支援A型事業所」との関係についても触れていきます。まずは、この法律の基本から理解していきましょう。

1. 障害者優先調達推進法とは?

「障害者優先調達推進法」という言葉は、まだあまり知られていないかもしれません。正式には「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」といい、2013年に施行されました。

簡単に説明すると、国や地方自治体が物品やサービスを調達するときに、障がい者が働く福祉施設や事業所から積極的に購入し、障がい者の就労機会を増やすことを目的とした法律です。

具体的には、各省庁や自治体が毎年度「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、その方針に沿って物品やサービスの購入を進めることが求められています。

例えば、役所で使う事務用具や封筒、清掃や印刷業務など、私たちの身近な仕事の中にも障がい者施設が関わっているものが多くあります。こうした物品やサービスを積極的に調達することで、障がい者の働く場や収入の確保につながっています。

この法律の大きな特徴は、国や自治体が予算を通じて障がい者の就労を支援する仕組みであることです。つまり、公共の調達を通じて障がい者の雇用を後押しし、社会の中で自信を持って働ける環境づくりを促しているのです。

こうした取り組みは、障がい者の社会参加や自立支援にも大きく貢献しています。この点が、この法律の重要な意義だと言えるでしょう。

2. 障害者支援のカギ!法律の仕組みと目的

障害者優先調達推進法の大きな特徴は、国や自治体が障がい者の働く場所である福祉施設や事業所から積極的に物品やサービスを購入することを「努力義務」として課している点です。

具体的には、各省庁や自治体が毎年度、どれくらいの量をどんな内容で購入するかを示す「調達方針」を作成し、その方針に沿って発注を行います。

そして年度末には、「どれだけ購入したか」を報告・公表する仕組みが整っています。この制度の目的は、ただ単に「買ってあげる」という支援ではありません。

障がい者が社会で自立し、働く喜びや収入を得られる環境をつくることを目的としています。国や自治体が積極的に福祉施設や事業所の「お客さん」になることで、活動を安定させ、障がい者が働ける場所や機会を増やすことを目指しています。

また、施設で作られた物品やサービスの需要を高めることで、さらに多くの就労のチャンスが生まれる仕組みになっているのです。

対象となる「障害者就労施設等」は、就労継続支援A型・B型事業所、就労移行支援事業所、地域活動支援センターなど多様です。これらの施設では、印刷や清掃、農産物の生産、軽作業の請負など、いろいろな仕事が行われています。

制度の流れは次のようになります。

- 国が基本方針を策定する

- 各機関が毎年度、調達方針を策定する

- その方針に沿って福祉施設から物品やサービスを調達する

- 年度末に調達実績を報告・公表する

この流れを繰り返すことで、障がい者の働く場が少しずつ広がり、より多くの就労機会が生まれるのです。

3. 障害者優先調達推進法の今と課題

障害者優先調達推進法が始まってから、障がい者の働く場は少しずつ広がっています。国や自治体が福祉施設から物品やサービスを買うことで、新しい収入源ができて事業所が安定し、仕事の幅も広がるケースが増えています。特に清掃や印刷、農産物の加工・販売は需要が高く、障がい者が得意な分野として注目されています。

しかし、まだまだ課題も多いのが現実です。まず、この法律は「努力義務」であるため、調達量や内容に差が出てしまっています。すべての自治体や行政機関が積極的に参加しているわけではなく、購入実績が伸び悩む地域もあります。

また、公的機関と障害者就労施設との間で需給のミスマッチが生じていることも大きな課題です。これは施設のサービスや製品情報が十分に共有されていないことが原因の一つと考えられます。

さらに、調達品目の種類がまだ限定的な点も問題です。官公庁でよく使われる消耗品や清掃は多いですが、専門性の高い仕事や技術が必要な分野はまだ少ないため、就労の機会が限られがちです。これが障がい者のスキルアップや多様な働き方を阻む要因にもなっています。

法律の効果を最大限に活かすには、自治体や行政機関がもっと積極的に調達を増やすことが大切です。同時に、福祉施設も提供できるサービスや製品の情報をわかりやすく発信し、新しい仕事にも挑戦して技術や品質を高める努力が必要です。

こうした双方の努力があってこそ、法律の目指す「障がい者の働く場を広げる」という目標が本当に実現できるのです。

4. 就労継続支援A型事業所との関わり

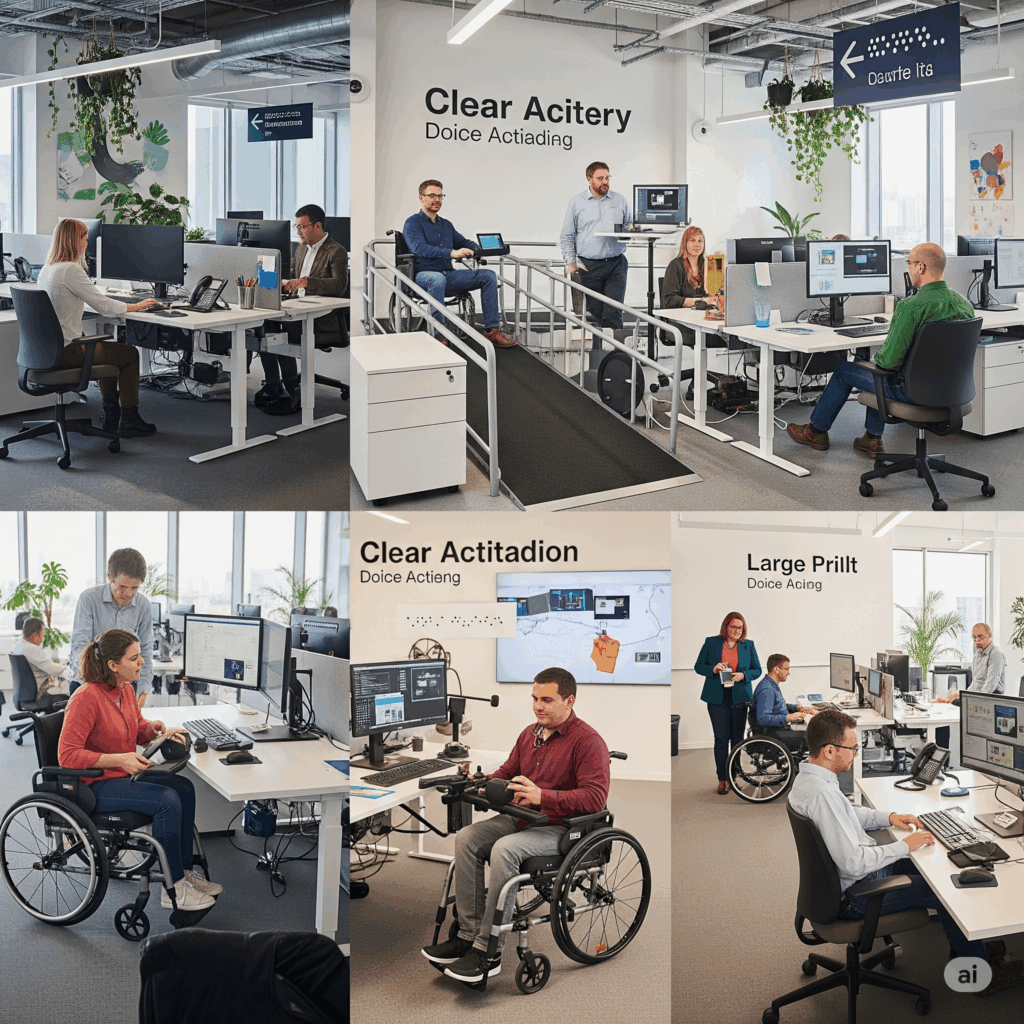

障害者優先調達推進法は、障がい者の就労を支える福祉施設に大きな助けとなっています。特に「就労継続支援A型事業所」は、この法律と強い結びつきがあります。

A型事業所は、雇用契約を結び、障がい者が最低賃金以上の給与をもらいながら働ける場所です。法律による調達が増えるほど、A型事業所の収入が安定し、給与支払いが確保されやすくなります。

A型事業所では、印刷物作成や封入作業、清掃、データ入力、軽作業、農作業など幅広い仕事があります。官公庁や自治体からの安定発注で、こうした仕事が継続でき、事業所の経営が安定します。

逆に、発注が減ると雇用維持が難しくなるリスクもあります。法律の実効性は、障がい者の安定した生活を守る上で重要です。

また、多くのA型事業所は地域とのつながりを大切にしています。地域イベントでの製品販売や企業との協力で仕事を受注するなど、地域活動も活発です。

こうした活動を広げるには、安定した発注が欠かせません。安定した仕事があれば、事業所は設備投資や作業の幅を広げることもできます。

一方で、A型事業所にも課題があります。発注があっても、品質管理や納期対応が不十分だと信頼を失うため、体制づくりやスキルアップが求められています。

法律とA型事業所の関係は、「法律があるから安心」という単純なものではなく、発注側と働く側が協力して仕事を作ることが大切です。

5. もっと広がる未来へ!期待と乗り越えるべき課題

障害者優先調達推進法は、障がい者の就労機会を広げる力を持った法律です。ただ、まだ解決すべき課題も多いのが現状です。まず期待したいのは、国や自治体による調達の「量」だけでなく「質」も高める取り組みです。

今は比較的簡単な作業や物品の調達が中心ですが、今後はもっと高度な技術や地域のニーズに合った新しい仕事にも障がい者が参加できるようにする必要があります。また、この法律が全国に浸透し、すべての自治体や行政機関が積極的に活用できることも重要です。

現状では、積極的な自治体とそうでないところの差が大きく、地域によって調達量に差が出ています。この「地域差」をなくしていくことも大きな課題です。

さらに、福祉施設や就労支援事業所も「できることを増やす努力」が求められています。新しい技術を学び、品質を向上させ、納期を守るなど、仕事にきちんと応えられる体制づくりが必要です。

未来に向けて、この法律の可能性を最大限に活かすには、国や自治体、企業、福祉事業所、地域社会が連携し、障がい者の働く場を一緒に作っていくことが欠かせません。

福祉施設を「特別な存在」とせず、地域の経済や産業の自然な一部にすることが理想です。そのためには、法律のことをもっと知ってもらい、市民一人ひとりが「何を選ぶか」を意識することも大切でしょう。

今後も制度の改善や柔軟な対応が必要ですが、この法律が生み出す「障がい者の働く場」が、より多様で豊かなものになる未来を期待したいですね。

6. まとめ

障害者優先調達推進法は、障がい者の社会参加を支える重要な仕組みです。法律だけでなく、私たち一人ひとりの理解と協力が必要です。

障がい者が安心して働ける環境を広げるには、行政や企業だけでなく、地域や市民の力も欠かせません。障がい者が安心して働ける社会を作るために、あなたも身近な選択を意識してみませんか?

7. あとがき

障害者優先調達推進法があるおかげで、私たちA型事業所のような現場では、行政や地域からの業務をいただける機会が広がり、とてもありがたいと感じています。

しかし、実際には病気や障がいの種類によってできる仕事が限られることも多く、対応に難しさを感じることもあります。

これからも自分たちのスキルを磨き、もっと幅広い仕事ができるよう、さまざまな業務への挑戦ができる環境が整うことを期待しています。

コメント