障がい者雇用を成功に導くためには、求職者のスキルや能力を適切に評価し、必要な支援を提供することが重要です。そこで活用できるのが「職業準備性ピラミッド」です。このピラミッドは、就労に必要なスキルを5段階に整理したもので、企業が求職者の能力を多角的に評価し、適切なマッチングや入社後のサポートを行う上で役立ちます。本記事では、職業準備性ピラミッドの各段階のスキルと、企業での活用方法について解説します。

障がい者雇用における職業準備性ピラミッドの重要性

障がい者雇用を成功させるためには、採用後の定着が重要な鍵となります。しかし、企業と障がいのある求職者の間で、必要なスキルや能力に関する認識のずれが生じることがあります。そこで役立つのが「職業準備性ピラミッド」です。

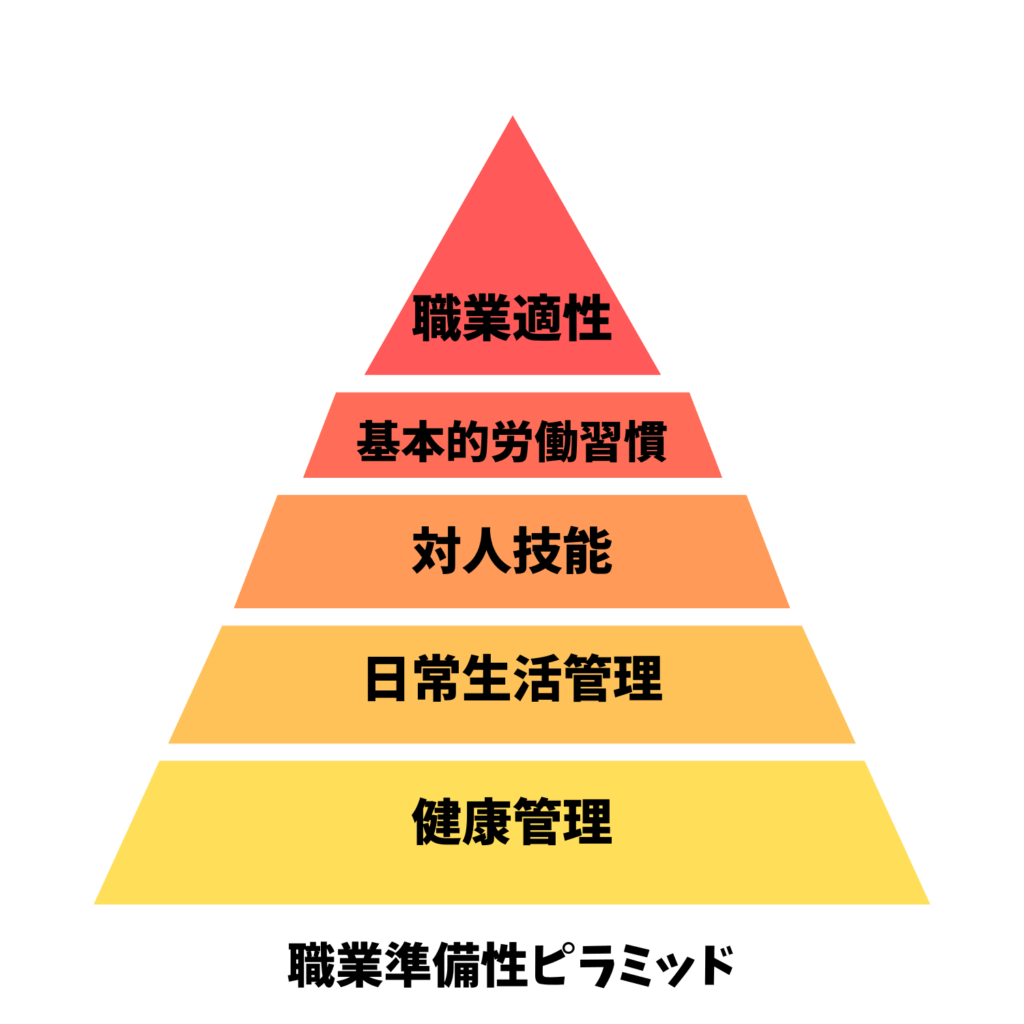

職業準備性ピラミッドは、障がいのある方が就労に必要なスキルを5段階に整理したモデルです。土台となる「健康管理」や「日常生活管理」から始まり、「対人技能」「基本的労働習慣」「職業適性」へと段階的に積み上げられます。

このピラミッドを活用することで、企業は障がいのある求職者がどのようなスキルを持っているか、またどのような支援が必要かを把握しやすくなります。

これにより、適切なマッチングや入社後のサポートが可能となり、結果として定着率の向上に繋がると考えられます。

障がい者雇用を検討する企業にとって、職業準備性ピラミッドは、採用活動だけでなく、職場環境の整備や人材育成にも役立つツールとなるでしょう。

ピラミッドの土台:健康管理と日常生活管理

職業準備性ピラミッドは、障がいのある方が安定して働くために必要なスキルを段階的に示したものです。その土台となるのが「健康管理」と「日常生活管理」です。これらは、安定した就労生活を送る上で、とても大切な要素となります。

健康管理

まず、「健康管理」についてですが、これは自身の障がいや体調をしっかりと理解し、必要に応じて医療機関を受診したり、薬をきちんと服用したりすることを意味します。

また、睡眠や食事、適度な運動など、規則正しい生活習慣を維持することも健康管理には含まれます。体調を安定させることは、仕事を続ける上で欠かせません。

日常生活管理

次に、「日常生活管理」についてです。これは、身だしなみを整えたり、お金の管理をしたり、公共交通機関を適切に利用したりするなど、社会生活を送る上で必要な基本的なスキルを指します。

これらのスキルは、社会の一員として生活していく上で、とても重要です。

これらのスキルが十分に身についていないと、体調不良による欠勤や遅刻が増えたり、生活の乱れから集中力や働く意欲が低下したりする可能性があります。

企業としては、これらのスキルが不足している求職者に対して、就労移行支援事業所などと連携し、必要な支援を提供することが望ましいと考えられます。

これらの土台がしっかりと築けていることで、次の段階である「対人技能」や「基本的労働習慣」といった、より職場での活躍に繋がるスキルを身につけやすくなります。

職場で良好な人間関係を築くために必要な「対人技能」

職業準備性ピラミッドの中でも、中核をなす「対人技能」は、職場での人間関係をスムーズに進めるうえで不可欠な能力です。

対人技能とは何か

このスキルには、基本的な挨拶や丁寧な言葉遣いから、報告・連絡・相談といったビジネスマナー、協調性、そして自分の感情を適切に扱う力などが含まれます。

これらは障がいの有無にかかわらず、すべての社会人にとって大切な基礎スキルとなります。

職場コミュニケーションの役割

仕事をするうえで、多様な人たちと連携しながら業務を行う必要があります。その際、相手を思いやる姿勢や、自分の考えをきちんと伝える力が求められます。

加えて、感情の起伏があったときも落ち着いて対応できる力が重要です。

障がいのある方にとっての課題

障がいを持つ方は、対人コミュニケーションが苦手だったり、感情をコントロールすることに課題を感じたりすることがあります。

たとえば、他者の言葉を正しく受け取れなかったり、自分の気持ちを表現しづらかったりする場合もあります。また、ストレスを感じやすく、感情が高ぶりやすいことも考えられます。

企業側のサポートの在り方

企業には、こうした個々の特性を理解し、適切なフォローを行う役割があります。たとえば、実践的なコミュニケーション研修を取り入れて、さまざまな状況での対応方法を練習できる場を設けるとよいでしょう。

また、相談しやすい環境を作るためにメンター制度を整備し、困ったときに気軽に相談できる体制を整えることも有効です。

対人技能を高めることの意味

対人技能を磨くことは、職場でのトラブル防止や、より良い人間関係の構築につながります。企業と従業員が協力し合い、互いの理解と尊重を深めることで、すべての人が働きやすい環境づくりが実現できるでしょう。

企業が求める人材とは:基本的労働習慣と職業適性

職業準備性ピラミッドの上段に位置するのが「基本的労働習慣」と「職業適性」です。これらは、企業が求める人材像に直結する、とても大切なスキルと言えるでしょう。

基本的労働習慣とは

「基本的労働習慣」とは、時間管理、責任感、集中力、作業手順の理解、安全衛生など、業務を遂行する上で必要となる基本的なスキルを指します。

例えば、決められた時間にきちんと出勤し、与えられた仕事に責任を持って取り組み、集中して作業を進める能力などが含まれます。また、作業の手順を理解し、安全に作業を行うことも、企業にとっては重要な要素です。

職業適性とは

一方、「職業適性」とは、職務遂行に必要な知識や技能、個人の適性などを指します。これは、個人の能力や適性を評価する上で、とても重要な要素となります。

例えば、事務作業が得意な人、人と接することが得意な人、プログラミングが得意な人など、人によって様々な適性があります。企業は、これらの適性を考慮し、適切な人材配置を行うことで、個人の能力を最大限に引き出すことができます。

企業が取り組むべきこと

企業は、これらのスキルや能力を評価する上で、求職者の障がいの特性だけでなく、個人の能力や適性を総合的に判断することが大切です。また、採用後も、継続的な研修やキャリアアップの機会を提供し、人材育成に努める必要があるでしょう。

ピラミッドを活用した人材評価

職業準備性ピラミッドを参考に、求職者の能力を多角的に評価することで、企業はより適切な人材を採用し、活躍を支援することができます。それは、企業と個人の双方にとって、成長と発展に繋がると言えるでしょう。

職業準備性ピラミッドの企業での活用法

職業準備性ピラミッドは、採用だけでなく、職場づくりや人材育成にも幅広く活用できる枠組みです。採用の場面では、面接や自己PRの際にピラミッドの各段階に基づいた質問や確認項目を設けることで、応募者の適性や強みをより具体的に把握できます。

職場づくりにおいては、障がいを持つ従業員が安心して働けるように、リラックスできる休憩スペースの設置や作業手順のマニュアル作成、気軽に相談できるメンター制度の導入などが有効です。

人材育成の面では、定期的な研修やキャリアアップ支援を行うことで、従業員の成長を後押しします。また、それぞれの従業員のニーズに応じた個別のサポート体制も大切になります。

企業は、職業準備性ピラミッドを指標として、障がいのある社員が力を十分に発揮できる職場づくりを進めることで、全体の生産性向上を目指せます。職業準備性ピラミッドは、障がい者雇用の成功を支える効果的なツールといえるでしょう。

まとめ

障がい者雇用を成功させるためには、職業準備性ピラミッドを活用し、求職者のスキルや能力を多角的に評価することが重要です。また、採用後の定着を支援するために、職場環境の整備や人材育成にも力を入れる必要があります。

職業準備性ピラミッドは、障がい者雇用における課題を解決し、企業と障がいのある求職者の双方にとって有益な結果をもたらすための有効なツールとなるでしょう。

あとがき

私自身も障がい者であり、一般企業への就職を目指しています。この記事を通して職業準備性ピラミッドについて深く理解することができました。

就職活動を進める上で、自身のスキルや課題を客観的に把握し、必要な準備を進めることの重要性を改めて認識しました。特に、土台となる健康管理や日常生活管理の重要性を再認識し、日々の生活習慣を見直す必要があると感じています。

この記事で得た知識を今後の就職活動に活かし、目標達成に向けて努力していきたいと思います。

コメント